Wie Blumen

(/viewuser.php?uid=953008)

Lista capitoli:

Capitolo 1: *** 1.01 - Occhi di Cielo ***

Capitolo 2: *** 1.02 - Gibsy ***

Capitolo 3: *** 1.03 - I Trollmann ***

Capitolo 4: *** 1.04 - Ancora di salvezza ***

Capitolo 5: *** 1.05 - Quelli come noi ***

Capitolo 6: *** 1.06 - Buone intenzioni ***

Capitolo 7: *** 1.07 - Schönower Heide ***

Capitolo 8: *** 1.08 - Divergenze tra Trollmann ***

Capitolo 9: *** 1.09 - Io non gioco ***

Capitolo 10: *** 1.10 - Figlio della guerra ***

Capitolo 11: *** 1.11 - Il culmine ***

Capitolo 12: *** 1.12 - Necrologio ***

Capitolo 13: *** 1.13 - Il riscatto di Rukeli: lo zingaro re di Germania ***

Capitolo 14: *** 1.14 - Icaro ***

Capitolo 15: *** 1.15 - Il lupo tra i leoni ***

Capitolo 16: *** 1.16 - L'orgoglio di Rukeli ***

Capitolo 17: *** 2.17 - Perdere il controllo ***

Capitolo 18: *** 2.18 - Lo stilista di Ostrava ***

Capitolo 19: *** 2.19 - Ogni respiro è per te ***

Capitolo 20: *** 2.20 - Alla maniera di Johann Trollmann ***

Capitolo 21: *** 2.21 - Facciamo un gioco ***

Capitolo 22: *** 2.22 - Nessuno è come Gipsy ***

Capitolo 23: *** 2.23 - Rita ***

Capitolo 24: *** 2.24 - Tutto cominciò da uno sguardo ***

Capitolo 25: *** 2.25 - Un posto nel mondo ***

Capitolo 26: *** 2.26 - Devlesa ***

Capitolo 27: *** 2.27 - Io non vorrei ***

Capitolo 28: *** 2.28 - Farà freddo senza di te ***

Capitolo 1

*** 1.01 - Occhi di Cielo ***

INTRODUZIONE

Sì, si tratta di un romanzo biografico. Sì, si parlerà di un atleta.Prima di rischiare il linciaggio, vi dico che ho letto il regolamento e so che non si dovrebbero postare storie sugli sportivi. Ma io l'ho fatto comunque e non perché sono trasgressiva, ma perché: 1. Lo sportivo in questione è morto da un pezzo, non credo si offenderà. 2. Non è solo una storia sportiva: la vita da atleta riguarderà solo la prima parte. Il resto della storia sarà pressoché romantica e drammatica. Scrissi un messaggio all'amministrazione, un mese o due fa, perché effettivamente è una storia a metà tra il "sì, si può pubblicare" e il "no, scordatelo", perciò volevo delucidazioni. Alla fine ho deciso di farlo comunque, magari qualcuno la noterà e deciderà di tirarmi le orecchie perché non si fa oppure dirmi che va bene comunque. O la va o la spacca, se anche viene cancellata da qui, io continuerò ad aggiornarla su Wattpad. In molti hanno raccontato la storia di Johann Trollmann: autori (uno a caso? Dario Fo), cantanti, attori teatrali. È stata raccontata mille volte. Ne parlano giornali, articoli su internet, video in spagnolo su youtube(?). Giustamente si soffermano tutti sulla carriera sportiva di Trollmann e il gesto assoluto di scherno alla razza ariana. Io però volevo concentrarmi su un altro aspetto, perché sono romantica e melensa dall'inizio dell'estate: l'amore. Trollmann rimorchiava tantissimo, non scherzo, però ci fu una donna sopra le altre e allora mi sono chiesta: perché? Cosa aveva di più rispetto a tutte le altre donne che ha avuto? Non ho trovato risposte, in quanto di quella che fu sua moglie non si sa niente. Mi sono rimboccata le maniche e ho montato su un personaggi, inventandomi ogni cosa di lei eccetto il nome e le origini cosacche. Vedetela così: è la storia d'amore di due sub-umani durante il Terzo Reich. Inoltre ho voluto scrivere questa storia per dare un contributo alla sua diffusione. Perché non è possibile che venga ignorata e sepolta solo perché Trollmann era uno zingaro, non si può. È disumano. È una storia carica di potenza e di sfida, e non ci abbozzo che venga ignorata. Ho scritto questa storia cercando la verità dietro ogni fotografia di Trollmann, ho fatto ricerche e letto un sacco di documenti, alla fine sono persino riuscita a ricostruire - almeno in parte - la sua personalità. C'è un lavoro immenso dietro la semplice battutina di Trollmann, o dietro il semplice gancio destro. Partiamo dal fatto che non sono nemmeno appassionata di boxe e non ci capivo nulla: mi sono dovuta far aiutare da mio fratello, pugile, per capire cosa significava la vittoria ai punti, il knock-out tecnico, il jab HAHAHA. Ho guardato gli incontri di pugilato di città e su internet, anche quelli degli anni '30, per cercare di capire l'ambiente e i vari ruoli (giudici, arbitro, secondi). Mi sono fatta una cultura, okay HAHAH DISCLAIMER

Le informazioni su Trollmann sono reperibili su internet. Io come fonti ho utilizzato:

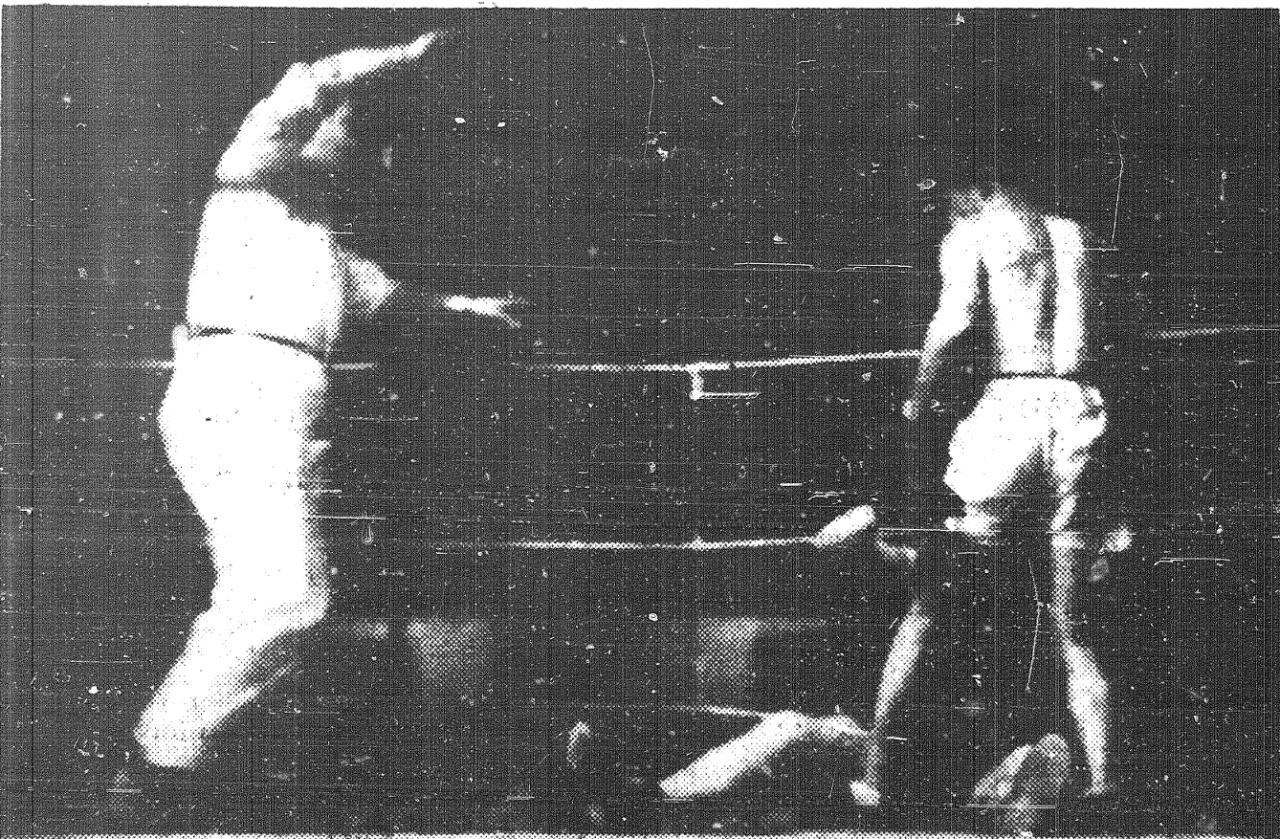

- Johann-trollmann.de - fighstat.com / boxrec.com - rukelitrollmann-it.wixsite.com - "Buttati giù, zingaro" (Roger Repplinger, edizioni UPRE ROMA) Spunti per ricostruire il suo carattere li ho presi dal libro di Repplinger, in cui riporta alcune testimonianze della cognata, dei fratelli e degli amici in merito alla personalità (o che la lasciano intendere) di Trollmann. Vengono riportate anche stralci di articoli della rivista sportiva di settore Box-Sport, ma è affidabile solo in parte in quanto verrà poi "arianizzata" e spargerà diffamazione sul pugile. Ho scritto questa storia basandomi dunque su fatti reali, cercando la verità dietro ogni foto. Con l'aiuto di libri, di testimonianze, di musica e di immagini. Su internet è presente un video che include 10 secondi di uno dei combattimenti di Johann Trollmann. * * *

Atto primo:

Il pugile Questa è la storia di un pugile impigliato tra pezzi di memoria e filo spinato. Nato 'zingaro da sterilizzare', la danza dei guantoni faceva innamorare. Esplose ad Hannover la mia fama di campione: per tutti Rukeli, l'albero, era il mio nome. - C.F.F., "Come fiori" 1 - Himmel Augen

Tirava di boxe da quando aveva otto anni.

Aveva cominciato per gioco, nel fango di Tiefanthall ad Hannover, con gli amici di merenda e piccole scorribande di quartiere. Ma dal gioco era nata la passione, e aveva cominciato a frequentare una palestra popolare che si appoggiava in una scuola elementare in via Schaufelder. Interruppe gli allenamenti solo a causa dello scoppio della Guerra, che l’hanno costretto a trasferirsi con la famiglia nelle campagne dello zio. Smise di tirare di boxe ma cominciò con la doma dei cavalli. E piccole lotte nel fango del pollaio. Il piccoletto aveva un’idea molto chiara della situazione politica della Germania. Cominciò ad ammirare personaggi con la forte morale: il gladiatore Spartaco, da cui trarrà sempre ispirazione, e Rosa Luxemburg, politica rivoluzionaria. L’uno fu lo schiavo che si ribellò all’impero romano, l’altra la donna sostenitrice del marxismo che fu assassinata per aver raccontato la verità. E poi? E poi era tornato ad Hannover. Si era unito alla BC Heros, veniva allenato da un ebreo. Era diventato campione regionale. Poi campione della Germania del sud. Poi campione della Germania del nord. Poi campione nazionale dei pesi medi dilettanti. Inanellava vittorie importanti. Fresco dell’ultimo titolo di campionato, aveva partecipato alle selezioni per le Olimpiadi di Amsterdam. Era arrivato in finale e l’aveva vinta. L’avversario era un pugile che aveva sconfitto altre volte, una vittoria facile e già prevista. All’ultimo momento, prima della partenza per i giochi olimpici, lo mandarono via. Venne preso il perdente. Era tornato ad Hannover, l’amaro in bocca. Era stato mandato via dalla BC Heros, insieme all’allenatore ebreo a causa del Mein Kampf. Si era unito alla BC Sparta Hannover-Linden, l’associazione sportiva dei lavoratori più famosa di Hannover, grazie all’amico Paul Schubert. Ed era stato trovato, finalmente, da un organizzatore del piccolo ring a Berlino. Un biondino con la cravatta, faccia grassa e precisa scriminatura laterale, la pancia gonfia da bevitore e la pipa sempre tra le labbra. Aveva guardato i corpi fumanti e scolpiti dei giovani pugili dilettanti, che si erano sfidati sul quadrato per farsi notare da lui. Ma Ernst Zirzow era lì per trovare lui. Non aveva idea di che aspetto avesse, sapeva solo che picchiava così veloce che neanche lo vedevi. E l’aveva trovato, infine, quel dì di giugno del 1929. Johann Trollmann, ventuno anni. La pelle calda e ambrata, i ricci neri, gli occhi neri e dal taglio famelico come quello dei lupi, le labbra carnose, i lineamenti decisi. I muscoli scolpiti, le gambe lunghissime ed agili, veloci. Johann Trollmann in quella palestra brillava come il sole, dotato di luce propria. Ernst Zirzow l’aveva guardato, aveva capito che la boxe, dopo di lui, non sarebbe mai più stata la stessa: quel pugile avrebbe rivoluzionato quello stile di combattimento statico e violento, con uno stile movimentato, agile, leggero. Era bravo e lo sapeva lui stesso, ma probabilmente quel ragazzo non immaginava il potenziale che aveva. Aveva visto anche che dopo aver vinto l’incontro con lo sparring partner aveva lanciato i guantoni e fatto un urlo di gioia, con tanto di linguaccia giocosa al perdente. Zirzow aveva arricciato il naso. Gli altri erano rimasti calmi e disciplinati anche se avevano vinto. Sembrava che non gli importasse del giudizio che quel manager si sarebbe fatto su di lui, come se volesse fargli capire che: “O mi prendi per come sono, oppure quella è la porta”. E Zirzow, un talento del genere, non se lo sarebbe lasciato sfuggire, a prescindere da ogni presunta complicazione caratteriale. «Come si chiama quello lì?» aveva domandato all’allenatore. Quello sembrò quasi scoppiargli a ridere in faccia. «Perché, vuoi allenare lui?» «Diavolo, dimmi solo come si chiama!» «Johann Trollmann, ma lo chiamano Rukeli. Zirzow, quello ti farà dannare. E poi è sinti» «Uno zingaro?» L’allenatore si strinse nelle spalle. «Tra i zingarelli il pugilato va forte, Rukeli combatte da quando aveva otto anni». Zirzow non aspettò un momento di più. «Ehi, tu! Trollmann!» Rukeli si voltò appena, lanciandogli un’occhiata oltre la spalla, con la coda dell’occhio. Le labbra tradirono un sorrisetto compiaciuto. Il manager, a vederlo con quell’espressione soddisfatta, boriosa, capì da subito che sarebbe stata dura gestirlo. «Vuoi diventare pro?» Stavolta il ragazzo si girò del tutto, le mani sui fianchi. «Io ci vengo con te, so fare solo questo. Ma ad una condizione» gli disse, un sorriso da mercante si aprì sul suo bel viso. «E sentiamo, cosa vuoi?» «Una moto.» allargò le braccia «E poi passo al professionismo». Zirzow si era passato una mano sulla faccia. Ad uno così, che tirava i guanti, urlava, faceva le smorfie, che si dimostrava da subito un ribelle… come poteva infilargli in testa la tecnica che volevano i tedeschi? Johann Trollmann aveva la testa dura, non teneva la disciplina. Ma il suo più grande difetto era un altro, apparteneva ad un popolo scomodo: era un sinti, uno zingaro. Baracche e burattini, Johann aveva seguito Zirzow a Berlino e se ne stava in una brandina sul retro della palestra. Gli andava bene, si adattava senza problemi in fondo. E poi, la mattina poteva cominciare subito con gli allenamenti. In palestra aveva avuto piccoli incontri con alcuni compagni, ancora non lo accettavano. Per alcuni era sempre lo “zingaro campagnolo”, il pugile “ballerino” che si muoveva come una scimmia. Poi aveva messo al tappeto uno che pesava sei chili di più, e aveva avuto la considerazione di tutti. Walter Leyendecker, l’allenatore, gli insegnava molte cose. Gli dava un indirizzo specifico. I suoi allenamenti erano estenuanti: corda, sacco, sparring, vuoto. Due volte alla settimana li portava in un centro di autobus e camion, e li faceva allenare con gli enormi pneumatici. Altre due volte la settimana gli esercizi si concentravano sul saper incassare. Ma aveva visto che Johann non era un ottimo incassatore, pur essendo forte fisicamente. «Sentimi, ragazzo» gli aveva detto un giorno, «tu sei una scheggia. Mi hai capito? Perciò fai una bella cosa: anticipa». E non gli erano servite altre parole. Anticipava l’avversario. Manteneva il contatto visivo e non distoglieva lo sguardo. E poi lo sentiva, sentiva quando stavano per partire i colpi, li vedeva prima. Si muoveva velocissimo ed entrava nella zona d’ombra dell’avversario. I suoi allenamenti si concentrarono su quella tecnica basata sulla velocità e la potenza, e sul fiato. Se voleva essere veloce e potente, doveva allenare il fiato. Johann non si stancava, aveva i polmoni d’acciaio. Il suo primo incontro da professionista, contro Willy Bolze, si disputò il 18 ottobre 1929 alla Spichernsaele di Berlino. Johann considerava Bolze un pugile scadente, visti i risultati precedenti. Combatteva tra i professionisti dal 1926 eppure non aveva vinto nemmeno una volta. Inanellava pareggi e sconfitte. La notizia che uno zingaro combatteva tra i professionisti di Germania, fece il giro di tutti i giornali del Paese. Cartelloni che annunciavano l’incontro erano in ogni angolo della città. Non si parlava d’altro. Venne il grande giorno. Fuori la Spichernsaele c’erano ammassati giornalisti in attesa di vedere questo famigerato zingaro. Johann era nello spogliatoio, sentiva la folla sugli spalti fare un gran chiasso. Aveva vinto quattro campionati, forse qualcuno lo conosceva pure a Berlino, ma non aveva mai combattuto in una grande città come quella, e nemmeno di fronte a tutta quella gente. «Ora rilassati e pensa di stare in palestra, a prendere a pugni la tua dannata ombra» gli aveva detto Leyendecker con un sorriso. Era un uomo possente, in passato era stato un pugile anche lui, dei pesi massimi. E ora si era ritrovato a gestire un indisciplinato peso medio. «Magari Bolze va al tappeto prima» commentò con un sorrisetto sardonico. «Ascolta, ragazzo. Al tappeto potresti andarci tu, se quel Bolze è indiavolato. Non sottovalutarli gli avversari» lo rimproverò stringendogli le fasce attorno agli avambracci. «Non lo sto sottovalutando.» replicò Johann «Parlo in base ai risultati precedenti. Dal ’26 ad oggi». E di fronte a quegli occhi neri, profondamente intelligenti, l’allenatore lasciò cadere il discorso. Accompagnò, insieme a Zirzow e l’aiutante Kaspar, il ragazzo alle bilance per misurare il peso. L’arbitro misurò Johann. «Centocinquantasei libbre! Settantuno chilogrammi». Qualche giornalista si accanì sul ragazzo, tempestandolo di domande. Zirzow si adoperò prontamente per scansarli. «All’angolo destro, in calzoncini bianchi. Ventiquattro combattimenti dal ’26. Willyyyy Bolze!» annunciò lo speaker «All’angolo sinistro, calzoncini neri. La novità di Berlino e il novellino del professionismo, signore e signori, lo zingaro. Johaaaaaann Trollmaaann!». Entrambi gli atleti erano ai loro angoli. Johann si tolse l’accappatoio nero, sfoggiando il corpo statuario. Le donne tra il pubblico esplosero in grida ed applausi d’apprezzamento. Il ragazzo si voltò a guardare l’allenatore e il manager, piacevolmente sorpreso, poi i suoi occhi tornarono sulla platea. Fece un timido cenno di saluto, e le acclamazioni si fecero più forti. «Ma per me?» si domandò, indossando i guantoni, incapace di distogliere lo sguardo dal pubblico. Non importava più se i flash delle macchine fotografiche gli dessero fastidio agli occhi. «E per chi sennò?» gli fece Leyendecker «Ma ti sei mai guardato allo specchio, ragazzo?» Non era la prima volta che le donne facevano quel baccano vedendolo. Gli capitava anche quand’era ragazzino e combatteva per i titoli regionali. Le ragazze della sua età lo osannavano, lo aspettavano dopo gli incontri, spesso andavano a cercarlo in palestra o a scuola. Una volta una di loro gli disse che aveva litigato col fidanzatino per Johann. E lui ci parlava con loro, scambiava due parole con chiunque volesse, parlando del più e del meno per una decina di minuti e poi si salutavano. Già a quindici anni mostrava un fisico da apollo, figurarsi ora che ne aveva ventuno ed aveva intensificato gli allenamenti. Pettorali e addominali scolpiti, il trapezio possente, i deltoidi perfettamente disegnati, le spalle larghe e il bacino stretto; le gambe lunghissime ed agili, muscoli elastici per un combattente che puntava all’agilità. E poi quel viso. Quel fascino tenebroso e selvaggio, così diverso dall’uomo tedesco tipico che aveva annoiato le donne di Berlino. «Te l’avevo detto che ti avrebbero ricoperto di attenzioni, qui» rise Kaspar, un compagno di palestra, un peso massimo, che gli faceva da aiutante. Johann indossò il paradenti e si fece aiutare a mettere l’altro guanto. Suonò il gong. Fu un incontro lampo. Lo proclamarono vincitore dopo solo un round. Johann ci rimase quasi male per averlo messo al tappeto così in fretta. Era stato preso dalla foga di dimostrare qualcosa a quegli sguardi di scherno. Nessuno dava un soldo di fiducia allo zingaro di Hannover, cresciuto tra scorribande e vicoli malfamati. Invece aveva buttato al tappeto Bolze. Al pubblico era piaciuto. Era piaciuto quello zingaro scherzoso, che tuttavia boxava con intelligenza. Gli appassionati e i giudici se n’erano accorti, ed era piaciuto. Per festeggiare, Zirzow e Leyendecker lo lasciarono stare tutta la serata, affidandolo a Hans e Kaspar. Il primo aveva ventitré anni, era alto, non particolarmente muscoloso, riccio e castano, aveva anche le gambe leggermente storte; il secondo aveva l’età di Johann, era un peso massimo, con la testa rasata e gli occhi piccoli, che gli aveva fatto da aiutante. Inoltre, con Kaspar si conoscevano già poiché ai campionati regionali amatoriali partecipò anche lui. «È ora di goderti la nottata, fratello.» gli disse Hans «Conosciamo un pub dove ci sono Fräulein niente male! E vista la tempesta di ormoni che hai scatenato lì dentro con un semplice saluto, direi che se scambi due parole con una donna la mandi in tilt!». Il locale si chiamava Der Blume. Era un pub alternativo, con musica jazz, manifesti femministi e marxisti. Sembrava ricavato dal vagone di un treno, le luci erano soffuse e morbide. Si accomodarono al bancone principale per ordinare delle birre. Signorine con aderenti abiti grigio antracite e cappellini giravano come ballerine tra i tavoli a prendere ordinazioni. La ragazza che servì Johann, Hans e Kaspar doveva avere venticinque anni. Era bella, riccia e mora, le labbra dipinte di rosso e le ciglia truccate di nero a risaltare gli occhi verde scuro. Fece un sorriso a Johann, che lui ricambiò con uno dei suoi. Kaspar gli mollò una gomitata. «Hai visto? Basta poco. Gli fai uno dei quei tuoi sorrisi da latin lover di Hollywood e ti cascano ai piedi» «D’accordo, d’accordo» rise. Quando arrivarono le birre ordinate, il fazzoletto di Johann aveva sopra stampato un bacio e c’era scritto un indirizzo. I suoi due amici esplosero in applausi scroscianti e pacche sulla schiena. Il ragazzo invece, era rimasto un tantino basito da come le donne berlinesi fossero aperte ad avances. Si allargò il colletto della camicia. Ci avrebbe pensato poi, ora doveva ingurgitare birra. Un’ora e mezza più tardi, i tre erano quasi ubriachi marci. Hans se ne andò a casa prima di far precipitare la situazione, Kaspar uscì per vomitare ma poi restò accasciato ad un palo della luce. Johann era rimasto dentro, la testa abbandonata sul bancone. Voleva riprendersi un attimo prima di andare a far visita alla cameriera con i capelli ricci. Chiese diversi bicchieri d’acqua. Si strofinò il naso, abbastanza soddisfatto di come si stava riprendendo in fretta e fosse piuttosto lucido. Si voltò, afferrando il cappotto per andarsene. Nell’esatto momento in cui si girò, vide quella scena. Un uomo sui quarant’anni, totalmente ubriaco e ben vestito, aveva allungato una mano sotto la gonna di una cameriera sui diciotto anni. Ma prima che potesse sghignazzare con il suo amico, la ragazza si era voltata per istinto. E per istinto gli aveva mollato un gancio destro in pieno viso, facendogli girare la testa dall’altro lato. Fu fulminea e lapidaria. L’uomo si alzò per metterle le mani addosso. Johann scattò in avanti, piazzandosi davanti a quella ragazzina. «Ehi, amico! Da quanto tempo che non ci vediamo, come ti vanno le cose?» improvvisò. «Non so chi sei, ma ti consiglio di toglierti di mezzo, ragazzo» biascicò. «Non credo sia possibile, mi spiace» allungò un braccio indietro, quasi volesse proteggere meglio quella ragazza. L’uomo gli sferrò un pugno al volto, ma lo prese male perché Johann fu più svelto e si spostò di lato. Entrandogli nella guardia, gli mollò un montante allo stomaco e lo mandò a terra. La cameriera fece capolino con la testa oltre le spalle del pugile, per sbirciare. Alzò gli occhi al cielo. «Tu, vieni con me» mugugnò al suo salvatore. Johann non fece domande e scavalcò il corpo agonizzante dell’uomo per seguire la ragazza. Non era tanto più piccola di lui, ma era senz’altro bassa. Non arrivava ai centosessanta centimetri probabilmente, e a lui, dall’alto dei suoi cento ottantatré centimetri, sembrava una bambina. Lei lo portò sul retro del locale, nella cucina ormai deserta. Aprì la cella frigorifera e ne estrasse un cubetto di ghiaccio. Gli fece un cenno distratto per farlo sedere. Lui saltò sopra uno dei sgabelli ai lati delle pareti e quando lei si voltò, la guardò per la prima volta. I capelli biondi come l’oro, leggermente arruffati e lunghi fino alle spalle. Ma gli occhi. Quegli occhi di cielo, infiniti e limpidi. Per Trollmann, fu il primo knock-out. La ragazza gli si fece vicino, ora erano alla stessa altezza, gli passò il cubetto di ghiaccio sullo zigomo arrossato. Poté ammirare il calore di quella pelle d’ambra, quella piccola cicatrice a forma di mezzaluna appena sotto l’occhio, e l’altra sulla parte finale della palpebra. «Almeno non ti viene il livido» gli spiegò, senza dargli troppa importanza. «Per un attimo ho temuto che mi rifilassi una busta di piselli o una bistecca» La cameriera sbuffò un sorriso sardonico. «Ti sei divertito stasera, svenuto sul bancone tre quarti del tempo?» «Mi sono divertito di più a vederti mollare quel destro al maniaco» le strizzò l’occhio. «A proposito, grazie. Quello viene qui tutte le sere e mi mette sempre le mani addosso» Johann si rabbuiò. «In che senso?» «Mi tocca dove non deve. Stasera ho infranto una bella regola» arricciò il naso. «Se mi dici i tuoi turni, vengo e te lo tengo lontano» Lei scoppiò a ridere, in una risata limpida e melodica che lui trovò molto bella. «Sei un buttafuori per caso?». Soddisfatta del lavoro con il cubetto di ghiaccio, diede un’ultima occhiata e lo posò di nuovo nella cella frigorifera. Si pulì le mani sulla gonna, senza badarci troppo. L’aveva guardata tutto il tempo: il suo viso dolce tradito dai sorrisi furbetti, quelle occhiate che gli lanciava di tanto in tanto da sotto le ciglia, l’atteggiamento scherzoso con cui si rivolgeva, la spontaneità nei gesti e negli sguardi, le curve dolci, quegli occhi infiniti. Aveva deciso che gli piaceva, gli piaceva quel fare sfrontato che mai aveva visto in altre gagé tedesche. Non aveva quel fare da chi ha voglia di una sveltina e non era ingessata. Lei sparì nel retro del locale, mentre la sala si svuotava. Johann l’aspettò fuori la porta, appoggiato ad un palo. Si accese una sigaretta, gliel’aveva passata Kaspar durante la sfrenata bevuta. Guai a loro se Leyendecker l’avesse saputo. Si guardò intorno, scrutando i visi di coloro che uscivano dal locale, in cerca della cameriera dai capelli ricci. Ma forse era a casa ora, e lo stava aspettando. Fece un passo verso la strada, ma poi si ricordò di quegli occhi di cielo. Non stasera. C’è qualcuno che voglio conoscere sul serio, prima. La ragazzina era uscita dal locale e si era fermata in mezzo al marciapiede. Indossava un paio di pantaloni scuri e una camicia con le bretelle, i capelli legati e un Borsalino grigio sulla testa. Johann la guardò interrogativo. «Sei ancora qui?» lo incalzò. «Ti aspettavo… ma come ti sei vestita?» indicò i suoi abiti, sbuffando il fumo della sigaretta. «Non sono affaracci tuoi.» gli puntò il dito contro «Perché mi aspettavi?» «Volevo salutarti. Non ti arrabbiare, biondina.» si difese, alzando un sopracciglio «Vuoi fumare?». Lei annuì, guardandolo in tralice. Johann le passò la sigaretta e la ragazza prese una boccata senza staccargli gli occhi di dosso, indagatrice. «Non sei tedesco.» commentò, sbuffando il fumo dalle narici «Sei un arabo?» domandò, riferendosi ai suoi lineamenti, mentre gli passava di nuovo la sigaretta. Sembravano aver stretto il tacito accordo di una boccata a testa. «Sono tedesco» la corresse, «e sono sinti». Temette di bruciarsi, rivelandole di essere zingaro. Capitava che qualcuno si allontanasse per paura di essere derubato o ché. Ma quegli occhi di cielo gli proibirono di mentire, se anche avesse voluto. «Ah, come il pugile che ha combattuto stasera» disse invece lei, inaspettatamente su di giri a quella notizia. Lui contenne una risata. «Hai seguito l’incontro alla radio? Ti ci vedo come appassionata di boxe, spiegherebbe molte cose, come il gancio destro» «Simpaticone, in città non si parlava d’altro, tutti parlano di questo pugile sinti, quindi stasera abbiamo seguito l’incontro dalla radio del pub. Non ci capisco molto di pugilato, ma deve essere proprio bravo.» gli sorrise «Un cliente abituale del locale, stasera è andato a vederlo prima di venire al pub. Ha detto che un pugile così non si era mai visto in Germania. E se lo dice quello lì, che gli incontri di boxe li ha visti tutti…!» «Non so il tuo nome» se ne uscì lui, guardandola di sbieco. «Nemmeno io so il tuo» replicò, con un sorriso di sfida. Johann alzò gli occhi al cielo. «Mi chiamo Johann» «Io sono Frieda. Beh in realtà mi chiamo Olga, Frieda è il secondo nome. Ma Olga non mi piace. Quindi Frieda.» gli regalò un sorriso da squalo «Aspetta, ma ti chiami come il pu… Oh, aspetta un momento!» Johann scoppiò a ridere, una risata profonda e roca, rumorosa e contagiosa. Le schioccò le dita sui bordi del cappello, spostandoglielo leggermente. «Non sei una tipa molto sveglia, eh, biondina?». Per tutto il tragitto verso casa, Frieda lo tempestò di domande sull’incontro A lui piacque come lei non disse mai zingaro, ma sinti. Gli scaldava il cuore, gli faceva sentire come se essere nomade fosse la cosa più bella del mondo e non esistessero pregiudizi o discriminazioni. Johann le confidò che quello era il suo primo incontro da professionista, ma le disse anche che era parecchio tempo che combatteva e che aveva già vinto campionati dilettantistici e regionali. Le disse che aveva partecipato alle selezioni per le Olimpiadi di Amsterdam ma, pur avendo vinto, non era stato preso perché zingaro. Lei non gli disse niente di sé, solo che viveva con il padre e che si vestiva da uomo perché aveva paura di camminare in strada da sola la notte, con la gonna. Le aveva dato ragione. Si fermò davanti a un portone, Johann l’aveva accompagnata a casa ma non si avvicinò. «Abiti qui?» Lei gli rivolse un’occhiata sarcastica, dando uno scossone al portone per aprirlo. «No, in realtà ho una vita segreta e vado a derubare condomini passando dall’entrata principale» «Dunque ora ho una rivale eh» ammiccò. Frieda sorrise, cogliendo la battuta stereotipata sugli zingari. «È stato un piacere conoscerti e grazie ancora. E… Trollmann. Buona fortuna per tutto. Ci si vede». Ma sapevano entrambi che, probabilmente, in una città come Berlino non si sarebbero più visti. Due vite che si incontravano senza promesse per il futuro, come le linee rette incidenti. A Johann questo non stava bene. «Aspetta.» bloccò il portone con una mano prima che lei potesse chiuderlo «Ti trovo sempre lì?» «Sempre… Un parolone.» gli sorrise «Lì, qui, oppure in nessuno dei due posti» Sospirò rassegnato, pur non perdendo il sorriso. «Ci si vede, allora. Buonanotte». Frieda ripensò a quell’incontro con un che d’orgoglio: Johann Trollmann aveva parlato con lei, non con le altre cameriere; aveva accompagnato lei, aspettato lei. Frieda non era tipa da perdersi in fantasticherie adolescenziali, seppur avesse appena diciannove anni, sapeva che probabilmente non l’avrebbe incontrato più quel Trollmann. Al massimo l’avrebbe visto sui giornali, ma parlarci di nuovo così? Non erano in un film o in un romanzo, che tutto andava sempre bene. Aveva la sensazione di averlo già visto, eppure era la prima volta che lo vedeva e non c’erano sue foto in giro per Berlino. Forse in un sogno. |

Capitolo 2

*** 1.02 - Gibsy ***

2 - Gibsy

4 luglio 1930 Da ottobre a luglio, Johann aveva combattuto dieci volte. Quello sarebbe stato l’undicesimo incontro. Aveva inanellato nove vittorie, aveva perso solo una volta a gennaio contro Erich Tobeck. E solo perché era stato così testone da voler combattere con la febbre. Kaspar aveva quasi gioito. «Magari è la volta buona che qualcuno ti ha messo apposto quella testa dura che ti ritrovi». Johann aveva sorriso. Ma ti pare. Si stava facendo largo nella categoria dei divi. Munito di quella bellezza selvaggia e tenebrosa, di quel corpo statuario, e di quell’ironia e solarità, aveva tutte le carte in regola ed era sulla buona strada per diventare il pugile più amato della Repubblica di Weimar. I cronisti e i giornali gli davano sempre più attenzioni, e la sconfitta morale avuta con le selezioni per le Olimpiadi sembrava solo un ricordo lontano. Birreria Bock di Berlino, a Kreuzberg Fidicinstraße, l’incontro col feroce Vogel. Aveva combattuto contro di lui già una volta. Il giorno del suo ventiduesimo compleanno, il 27 dicembre 1929, ed aveva vinto per knock-out. Si era regalato quel trionfo. La birreria Bock aveva un grazioso giardino con lanterne di carta, gazebi in sottile ferro battuto e tavoli bianchi laccati. L’interno era una lunga sala con un corridoio centrale e i tavoli ai lati, in fondo c’era una rientranza con una struttura sopraelevata. La parete sinistra era fatta di enormi finestre, il soffitto di travi di ferro e lampadari rotondi, bianchi. Per quell’occasione, avevano montato il ring al centro della sala e avevano allestito i tavoli tutt’intorno. Il tavolo dei giudici era stato sistemato sulla struttura sopraelevata nella rientranza in fondo alla stanza per garantire una buona visuale. C’erano quasi mille persone. In ogni incontro di Trollmann, il pubblico aumentava di volta in volta. Johann era nello spogliatoio. Kaspar gli stava stringendo le fasce sulle mani. Zirzow si era messo a fumare la pipa e Leyendecker massaggiava le spalle al giovane sinti. «Non devo dirti niente, ragazzo. Conosci lo stile di Vogel, sai come muoverti, e in ogni caso faresti come ti pare» «Stasera ci sarà Schmeling a vederti.» gli disse Zirzow «E poi andremo a cena con lui e il suo manager» A Johann si mozzò il respiro. «Ma… il campione del mondo dei pesi massimi?» Leyendecker gli schioccò le dita sull’orecchio, facendolo voltare di scatto per la sorpresa. L’allenatore scoppiò a ridere all’espressione del ragazzo. «E chi sennò?» «E viene a vedere me?» «Smettila di fare il pugile campagnolo, con questa tua umiltà. Se sei umile non vai da nessuna parte, a Berlino.» lo imbeccò Zirzow «Certo che viene a vedere te. Hai un enorme talento, non immagini neanche, e un bell’impatto sulle masse». Johann ammutolì. Max Schmeling era campione mondiale dei pesi massimi da poco, ed era un modello da seguire per il giovane professionista. Non riusciva a credere che il campione era venuto a vedere lui. Durante le operazioni del peso, fecero una foto a lui e a Vogel. Johann sorrideva, le mani dietro la schiena, la faccia pulita, gli occhi innocenti; l’altro era più aggressivo nell’atteggiamento, i pugni stretti lungo i fianchi e il mento alzato, lo sguardo sprezzante. Quando il fotografo finì di scattare la foto, Vogel gli lanciò un’occhiata di disprezzo. «Schmutziger Zigeuner» «Che hai detto?» lo incalzò Johann. «Ho detto che sei uno sporco zingaro. Ci vediamo sul ring, pagliaccio» e sputò di lato, voltandosi e andandosene. Era la prima volta che qualcuno lo disprezzava così apertamente, da quand’era a Berlino. Quand’era arrivato, credeva che certe cose nella boxe non contassero, che l’unica cosa che contava era il modo di boxare a prescindere dalle origini. Invece non era stato così. Dal suo debutto con Bolze, i giornali e i cronisti, e ora anche Vogel, rimarcavano le sue origini sinti e lo chiamavano zingaro. In generale senza disprezzo, ma a volte qualcuno lo diceva quasi volesse insultarlo. Ma Johann era questo, non doveva dimostrare di essere nessun altro. Salì sul ring. O meglio, saltò sul ring. Aveva deciso, da qualche incontro, che quella sarebbe stata la sua entrata in scena. Appoggiava la mano sul paletto e saltava le corde - a cento quarantacinque centimetri dal tappeto, se stava eretto lì vicino gli arrivavano appena sopra il gomito - a piedi pari, senza toccarle mai, e quando atterrava faceva un inchino che faceva esplodere la folla in una tempesta di applausi. Poi salutava con la mano e faceva scivolare via l’accappatoio dal corpo ambrato. Infine indossava i guantoni, e Kaspar l’aiutava a mettere il paradenti. Vogel era agguerrito, aggressivo. Cercava di costringerlo al combattimento ravvicinato ma Trollmann scivolava via, come il vento. Lo colpiva con jab di disturbo, gli sorrideva, e lo infastidiva con colpetti leggeri. Il puro gusto di dare spettacolo, e di dar fastidio a qualcuno che lo disprezzava. Poi aveva cominciato a picchiare più forte, nascondeva le rocce dei pugni dietro sorrisi. Infine aveva vinto ai punti. Una donna dai capelli nocciola gli lanciò un bacio. Lui scherzò, fece finta di afferrarlo e barcollò sul quadrato, inscenando uno svenimento. La folla rise, e anche Leyendecker. «Oh, piantala di fare il giullare!» aveva sorriso poi, trascinandolo via dal ring. Sputò il paradenti nel secchio di Kaspar e si gettò l’asciugamano sulle spalle. Non era sudato, solo un po’ sulla nuca. «Bell’incontro» cantilenò una voce familiare, mentre Johann si avviava verso lo spogliatoio. Non seppe dire con certezza come fece a sentirla, nel trambusto, ma si voltò. Incrociò due occhi di cielo e un ampio sorriso si aprì lentamente sul bel viso del pugile. Fece dietrofront, andando da Frieda. Come se una melodia lo incatenasse alla sua voce e lui non fosse in grado di resistere. «È la prima volta che ti vedo qui» disse solo. «Non seguo il pugilato, di solito» gli sorrise furbamente. Aveva una molletta che teneva a bada i capelli d’oro al lato del viso. Una camicia leggera a maniche corte, color crema, infilata nell’elastico della gonna a vita alta che non arrivava nemmeno alle ginocchia. Ai piedi, due graziose scarpe basse che lasciavano scoperto il collo del piede. «Quindi in altre parole sei venuta per me.» le fece un sorriso malizioso «Sono felice di rivederti. Ti trovo in forma» «Anche io mi trovo in forma» « “Grazie Johann, sei stato così bravo questa sera!” » simulò la voce da donna, sfarfallando le ciglia, prima di guardarla con un sopracciglio alzato. «Come sei egocentrico. Hai già le tue ammiratrici pronte a dirtelo e cadere ai tuoi piedi» replicò Frieda, con un sorriso malizioso, riferendosi al bacio lanciato da quella ragazza e intorno a cui lui aveva dato spettacolo. «Devo andare adesso, ho una cena con Max Schmeling.» ammiccò «Quando posso trovarti al pub?» «Non te lo dico» gli fece la linguaccia mentre si allontanava nella folla. «Non fare la preziosa!» le urlò, allargando le braccia «Okay, so dove abiti! Mi attacco al tuo campanello di casa nel cuore della notte, poi vediamo!» E nella folla, l’unica cosa che sentì fu la sua risata cristallina. Rise anche lui, e tornò nello spogliatoio. Durante la cena con Schmling e Machon, a Trollmann era stato offerto di seguirli in America e allenarsi lì con loro. Lontano dalla Germania. Lontano dalla sua famiglia. Lontano dalle bestie nere che attendevano smaniose nell’ombra. Aveva rifiutato. Il giorno seguente, in tarda mattinata, Rukeli saltò sulla sua nuovo motocicletta. Indossò il casco e gli occhialoni. Da Charlottenburg, dove abitava, arrivò fino a Zillestraße. Poco lontano. Il motivo era molto semplice. Frieda. Si fermò sotto il portone della ragazza, con la scusa di chiederle un favore aveva tutta l’intenzione di rivederla. E chissà, chiederle di uscire insieme, andare a bere qualcosa. Teneva con sé una busta di pantaloncini sportivi. Si avvicinò al citofono pieno di cognomi, ma non conosceva quello di lei. Al diavolo. Indietreggiò di diversi passi, fino al limite del marciapiede. «Frieda!» urlò, mettendo le mani vicino alla bocca per far rimbombare meglio la voce. La chiamò un paio di volte, qualcuno si affacciò per vedere chi fosse il pazzo che urlava sotto il palazzo. Alla fine, da una delle finestre centrali al terzo piano, si affacciò un viso conosciuto. La ragazza si appoggiò alla soglia della finestra, morse uno spicchio di arancia. «Sei completamente fuori di testa, Trollmann» Johann le fece un ampio sorriso, che lei ricambiò. «Sali. Terzo piano» gli disse poi e rientrò in casa. Pochi secondi dopo, sentì il ronzio del portone che veniva aperto. Il ragazzo salì le scale di corsa, al terzo piano trovò una porta aperta. Sul campanello c’era scritto Bilda. Entrò con cautela, chiudendosi la porta alle spalle. Si ritrovò in un piccolo ingresso con un comò al lato della porta, un orologio a pendolo e un attaccapanni. A destra una porta con i vetri portava nel salotto, a sinistra in cucina, e dritto di fronte a sé c’era un piccolo corridoio con altre quattro porte chiuse, probabilmente due camere, un bagno e un ripostiglio. Il pavimento era di legno chiaro, alle pareti c’era la carta da parati con un motivo floreale molto delicato, e quadri di paesaggi e qualche foto di quelli che dovevano essere i genitori di lei da giovani. Frieda era appoggiata al tavolo della cucina, il corpo avvolto da una vestaglia da camera in lino verde pastello, le gambe nude e i piedi scalzi. I capelli tutti arruffati. «Ti ho svegliata?» le chiese, facendo un passo nella sua direzione. «No, figurati. Ci pensano i vicini a svegliarmi, di solito.» sbuffò un sorriso «Posso offrirti qualcosa?» «Acqua, per favore». Si accomodò su una delle sedie intorno al tavolo, e osservò la ragazza trafficare nei scaffali e negli sportelli in cerca di un bicchiere e una bottiglia d’acqua minerale. Glielo passò facendolo scivolare sul legno del tavolo. «Una vera cameriera provetta» commentò, ironico. «Come mai sei venuto qui? Pensavo che ieri sera stessi giocando» non c’era acidità nella sua voce, solo divertimento. Una scintilla di sfida e ironia che brillava anche nei suoi occhi sfrontati. Lui sorrise, mentre teneva ancora le labbra sul bicchiere. Poi lo posò, e si pulì i lati della bocca con la punta delle dita. «Tu sai cucire? O conosci qualcuno che sappia farlo?» «Dipende, cosa devi fare?» si sedette vicino a lui, nel posto a capotavola. Johann tirò fuori i pantaloncini dalla busta e li posò sul tavolo. Erano quattro paia: uno nero, uno bianco, uno grigio con le righe nere, uno grigio e basta. «Mi sembrano integri. Cos’hanno che non va?» gli diede un’occhiata, tastando il tessuto. «Non c’è scritto il mio nome.» rispose, asciutto «Sapresti apportare questa piccola modifica per me?» «Basta prendere un pennarello» lo prese in giro. Johann alzò gli occhi al cielo. «Dai, altrimenti devo cercare un sarto. Volevo prima chiedere a te» Lei si sentì importante. «Sì che lo so fare. Posso farteli subito se vuoi, non ci vorrà molto». Il ragazzo annuì, e quando lei si alzò, la imitò. La seguì in una delle camere da letto. La sua, probabilmente. C’era un letto singolo dalle lenzuola candide tutte sfatte, e un altro lettino ancora perfetto. Si chiese se avesse un fratello o una sorella, ma le foto sul muro gli fecero capire che era figlia unica. La stanza profumava di lavanda, alle pareti c’erano appese fotografie di Frieda da bambina. Una bella bambina con i boccoli biondi e con enormi occhi di cielo. Foto di lei con sua madre e suo padre. Foto con un enorme gruppo di persone, non avevano l’aria di essere tedeschi. Foto di cavalli, di maneggi, di una ragazza che tendeva un arco con la freccia incoccata e puntava al cielo, sempre avanti, sempre in alto. Foto di una ragazza con due medaglie al collo e una coppa in mano. Poi c’erano articoli di giornale incorniciati, con la foto di una ragazza a cavallo intenta a saltare un tronco d’albero. Datata 1928, la scritta dell’articolo recitava: Deutscher Meisterin, Reiten cross-country. Ricordava di aver letto quei giornali e quegli articoli. Non fece domande, non subito. Frieda si era seduta di fronte alla macchina da cucire, aveva preso il primo paio di pantaloncini che le capitava a tiro e aveva inserito il filo d’oro. Posizionò il tessuto nero sotto l’ago del macchinario. «Cosa vuoi che ci scriva? Johann, Trollmann, oppure…? So che i tuoi sostenitori ti chiamano solo Troll, magari potrei…» gli chiese, riscuotendolo dai suoi pensieri. «Gibsy» la interruppe, distratto. Lei si girò col corpo per guardarlo. «Vuoi che ti scriva “zingaro” sui pantaloncini? Davvero? E perché con la b, Gibsy?» Johann fissò i suoi occhi neri in quelli di cielo. «Sui giornali mi chiamano Gipsy. Voglio stare al gioco, ma come dico io, quindi Gibsy. Mi chiamano zingaro, mi trattano da zingaro. Io sono zingaro e gli darò lo zingaro.» ripensò a Vogel la sera prima, con una punta di rammarico, tanto che abbassò appena la voce «Non voglio nasconderlo». Lei studiò il suo cambio di espressione, incuriosita. «Ti fai beffe di chi ti sbeffeggia.» sorrise «Mi piaci, Trollmann». Detto ciò, si voltò e cominciò a cucire la scritta d’oro sul tessuto nero. Lui si era seduto sul letto, e la guardava mentre lavorava. C’era qualcosa in lei che la rendeva diversa ma apparentemente ordinaria. Non aveva niente di più, fisicamente, rispetto alle altre donne tedesche, eppure era diversa. Non era come le altre. C’era qualcosa nel suo sguardo impertinente, una luce di libertà che sfavillava come fuoco. «Esattamente, quanti anni hai?» le chiese, inclinando la testa. «Diciannove. Saranno venti a settembre» «E sei così bassa?» la provocò. Lei non si voltò neppure, gli tirò il paio di pantaloncini appena finito dritto in faccia. «Stronzo di uno zingaro. Sei tu che sei alto.» stavolta lo guardò, con la coda dell’occhio «Che ti davano da mangiare, pane e concime?» «Beh sei un po’ bassa per me, in effetti.» meditò, considerando che c’erano venticinque centimetri di differenza tra loro «Ma per te potrei fare un’eccezione sai? Per il tuo umorismo» «Parli come se ce l’avessi solo tu» lo prese in giro bonariamente. «Che cosa?» Lei mimò il gesto della pistola con le dita della mano, senza voltarsi. Si girò solo per fargli un sorriso malizioso. «Il pistolino». Johann non riuscì a trattenere una risata. Fragorosa e roca, che coinvolse presto anche Frieda. Nessuna ragazza gli aveva mai parlato così. Era strano sentire una ragazza parlare così apertamente di quelle cose, di quei tempi. E poi, era difficile trovare una donna scherzosa come Frieda. Mentre le risate andavano scemando, la porta d’ingresso si aprì e si richiuse. Johann si allarmò, pronto a nascondersi. Non era bello farsi trovare in casa da solo con una ragazza. Lei, invece, restò tranquilla a cucirgli i pantaloni. Si fermò solo quando la voce di un uomo non troppo giovane la chiamò. «Sono in camera mia» si voltò verso la porta, appoggiandosi con le braccia allo schienale della sedia. Guardò Johann, ancora allarmato, e gli fece un sorriso più dolce di quel che sarebbe dovuto essere. Il padre di Frieda si affacciò in camera e vedendo il volto del pugile, quasi non gli caddero le braccia a terra. «Ma tu sei Johann Trollmann!» Il ragazzo scattò in piedi, un sorriso affabile e rilassato, da vero divo. Allungò la mano per stringere quella dell’uomo. Doveva avere circa cinquant’anni, gli occhi erano come quelli di Frieda, i capelli radi e biondo scuro, lo stesso colore dei folti baffi che caratterizzavano il viso. Il fisico possente nonostante l’età, la stretta di mano salda e forte. Il signor Bilda doveva esser stato forte come un toro da giovane. «È un piacere fare la sua conoscenza, signore» «Il piacere è mio, figurati. E chi se lo aspettava, il nuovo volto del pugilato tedesco in casa mia!» poi si rivolse alla figlia «Non mi avevi detto di voi due» «Papà, non farti strane idee.» sghignazzò «Ci conosciamo, tutto qui. Gli sto cucendo i pantaloncini» sventolò il tessuto in aria come una bandiera, mostrandogli infine il lavoro svolto. «Non me l’hai detto lo stesso.» borbottò il padre «Ti ha offerto qualcosa almeno?» domandò di nuovo rivolto a Rukeli. «Sì, signore» «Allora le sei simpatico» «Te ne vuoi andare? Stiamo parlando di cose serie» esclamò Frieda, esasperata. Johann aggrottò le sopracciglia. Il signor Bilda alzò le mani, ed uscì chiudendo la porta. Il ragazzo si appoggiò al tavolo con la macchina da cucire, per guardarla meglio, spavaldo. «Cose serie?» «Ti prego.» alzò gli occhi su di lui, sorridendo «Andava bene la scritta?» «Sì, non ho molte pretese» «Te la dovevi far andar bene comunque» replicò, con un sorrisetto furbo. «Sei tu?» indicò le pareti. Mentre attendeva la fine del suo lavoro, si era messo a sbirciare i titoli dei giornali incorniciati, aveva letto gli articoli. Campionessa nazionale di equitazione, disciplina cross-country, nel 1928. Pensò alle coincidenze. Lui veniva scartato dalle Olimpiadi, lei aveva toccato l’apice della sua carriera a soli diciotto anni. «Sembra una vita fa.» rispose in un sussurro «Non sono più campionessa» «Ti hanno spodestato? Troppo bassa?» cercò di sdrammatizzare. Lei sorrise. «Troppo cosacca. Troppo femmina. Troppo giovane.» alzò le spalle «Non potevano lasciare il titolo ad una come me, disonorava i tedeschi». Aveva toccato l’apice ed era caduta. Precipitata. E ora i ruoli si rovesciavano: lei cadeva, lui ascendeva. «Quindi sei cosacca. Russia?» «Ucraina. Ti ho deluso?» gli fece un sorriso da folletto dispettoso. Ma Johann lo vide, nel fondo degli occhi di cielo, una scintilla d’amarezza e frustrazione. Ecco perché lei non gli aveva parlato di niente, si vergognava. Gli slavi e in particolare gli ucraini, in Germania, non erano ben visti. Quasi al pari degli zingari. «E perché mai? Io sono sinti, che c’è di peggio?» ironizzò «Siamo così simili. Entrambi nomadi, entrambi scartati e visti sotto una cattiva luce dal mondo intero. Eppure siamo unici, sai? Proprio per le nostre tradizioni.» alzò le spalle «Dovresti imparare a fare della tua diversità, la tua forza. Cuciti una maglietta con scritto Kosak, io l’avrei fatto» «La fai facile tu.» gli sorrise, sardonica «Sei bello come un divo e bravo sul ring. E sei un uomo. Le donne non hanno vita facile. Sai no? La regola delle quattro K[1]. Se vedono una donna puntare troppo in alto, le tagliano le ali» fece il gesto delle forbici con le dita. «Mi hanno scartato dalle Olimpiadi, nel ‘28.» le ricordò «Tagliano le ali a tutti i diversi». Lei sbuffò un mezzo sorriso, lo sguardo più docile e mansueto. Gli passò un altro paio di pantaloncini, pronto. «Vedo che non sei uno che ragiona col pistolino o con i pugni allora, ce l’hai un cervello in quella testa riccioluta» «Va bene, allora visto che hai appurato che ho un cervello e hai ammesso che ti piaccio, ti farò una proposta indecente. Vuoi uscire con me?» [1] La regola delle “quattro K”. Concetto introdotto in Germania durante l’epoca Guglielmina, descrive con quattro parole in lingua tedesca il ruolo della donna: Kinder (figli), Kirche (chiesa), Küche (cucina), e Kleider (vestiti). |

Capitolo 3

*** 1.03 - I Trollmann ***

3 - Trollmann

«Incassa! Stringi quegli addominali!» gli urlò Leyendecker a bordo ring, le mani in tasca. Johann al centro del quadrato, le gambe piantate a terra leggermente divaricate, il mento incassato, i gomiti accostati al corpo. Sopportava pazientemente i colpi potenti di Kaspar. L’amico era più basso di lui, ma era un peso massimo col pugno di un orso. «Lui ci va leggero, ragazzo, ma Koska ci andrà giù pesante. Colpisci più forte, Kaspar!». Da due settimane avevano preso la decisione di provare a far combattere il giovane peso medio contro un peso massimo. Un orso di ottantacinque chili contro lo zingaro di settantuno. Johann strinse i denti sotto i colpi più forti dello sparring partner. «Se mi si incrina una costola e non combatto più sarà per colpa tua, vecchio» gli fece, accennando un sorriso di sfida. Leyendecker liquidò quella possibilità con un gesto della mano. Terminato l’allenamento, Johann si passò l’asciugamano sul corpo madido di sudore. Kaspar gli mollò un pugno giocoso al braccio, quasi a volersi scusare. In realtà Rukeli non voleva farlo quell’incontro, aveva paura. Quel bestione pesava quindici chili di più, e se ci restava secco? Alla fine ci avrebbe provato comunque, ma era preoccupato. Il pugilato è uno sport in cui si muore. In quel mese e mezzo non aveva più visto Frieda. Ogni tanto ci pensava, pensava di andare a salutarla, allora saltava sulla moto e andava al Der Blume. Non la trovava. Provava a casa sua, suonava al citofono e non gli rispondeva nessuno. La chiamava da sotto la finestra attirando sguardi severi, ma lei non si affacciava. Pensò che lei non volesse vederlo per chissà quale motivo, e se così fosse sarebbe stato bene chiarire. Non gli andava proprio di lasciar andare quell’amicizia. Un giorno era andato al pub, aveva chiesto di lei. Una ragazza di almeno ventitré anni, con i capelli rossi, bella come Venere, gli fece un sorriso di cortesia. «È partita. Non sapeva nemmeno lei quando sarebbe tornata» si strinse nelle spalle. «Tu sei sua amica?» si sedette al bancone. «Sì. Mi chiamo Hildi» lo guardò languida, «e tu sei il pugile Gipsy Trollmann» «Solo Johann» la corresse con un sorriso pieno di sottintesi. Lei inclinò la testa da un lato. «Come mai chiedi di Frieda?» «Non la vedo da un po’ e mi sono preoccupato. È mia amica» «Non credo proprio, non si diventa amici dopo un paio d’ore insieme, tesoro». Quella frase lo lasciò interdetto. Aveva pensato di chiedere a quella cameriera dai capelli rossi di vedersi più tardi, ma aveva un modo di fare che non gli piacque molto. Frieda era sfacciata e impertinente, ma aveva un atteggiamento molto leggero e bonario. Hildi no, sotto quell’impertinenza aveva una vena polemica e distruttiva, che non piacque molto a Johann. «Senti, se ti capita, dille solo che sono passato e che la saluto. E… dille di farmi avere sue notizie, se può» le lasciò un biglietto con l’indirizzo della palestra. Hildi fece un gesto d’assenso col capo e lui se ne andò in silenzio. Avrebbe dovuto mettere da parte il pensiero della ragazzina cosacca per il momento. 29 agosto 1930 Spichernsaele, Berlino. Quella sera, le mani di Johann Trollmann erano fasciate più strette per proteggerle meglio. Doveva essere rapido, picchiare forte, ricorrere ad ogni mezzo possibile e leale. Non poteva competere con quel bestione, poteva solo farlo stancare e smantellarlo. Ragionò un attimo sulla strategia da adottare, seppur ci fosse Leyendecker a parlargli nelle orecchie di una possibile tecnica da utilizzare. Gli stava massaggiando il braccio per sciogliere i muscoli e parlava, parlava e parlava. Sapeva che lo zingaro avrebbe fatto come voleva come al solito, ma doveva provarci a far valere le sue ipotesi. Johann Trollmann non l’ascoltava nemmeno. Eccolo di nuovo che saliva sul ring saltando le corde a piedi pari, la folla in delirio. Lanciò un bacio al pubblico e a qualche signorina alle prime file. Nei loro occhi lesse il desiderio, si compiacque dell’effetto che provocava alle ragazze. I suoi occhi si spostarono sul colosso di ottantacinque chili all’altro angolo. Il petto peloso come quello di un orso, gli occhi neri e piccoli come biglie. Rukeli trattene a stento una smorfia. «Non fare cose stupide.» gli intimò Leyendecker «Anticipa. Entragli nella guardia. Respira. Con lui non puoi giocare, Johann». Bisognava essere rapidi e concisi con Trollmann. Troppe parole distoglievano in fretta la sua attenzione volubile. «Speriamo che non dovranno raccogliermi con un cucchiaio quando quel grizzly avrà finito con me» borbottò, mentre Kaspar gli stringeva le cinghie dei guantoni. L’ultima parola uscì quasi sottoforma di sputo a causa del paradenti. Suonò il gong. Johann pregò ogni santo di non restarci secco sotto i pugni pesanti di quell’orso. Eppure si accorse in fretta che Koska non usava molto il cervello, puntava ai movimenti meccanici e alla forza bruta. Una mossa piuttosto pericolosa, quando si aveva a che fare con Trollmann, perché quelle mosse le conosceva e le anticipava tutte. Gli ronzò intorno mandando a vuoto ogni suo colpo. Il gigante si infuriava, metteva più rabbia nei colpi. Johann non distoglieva gli occhi dai suoi, gli leggeva l’anima e anticipava ogni movimento. Al quarto round Koska era stanco e infuriato per i jab di disturbo che gli rifilava lo zingaro. Non l’aveva colpito neanche una volta, era davvero umiliante. Il pugile ballerino non era né sudato né affaticato. Gli rifilò una serie di montanti e ganci che fecero traballare il colosso, e poi si allontanò con un paio di saltelli, a distanza di sicurezza. Lo scrutò a lungo con quegli occhi di lupo, un predatore a caccia. Aveva le braccia lungo i fianchi, camminava lungo il perimetro del ring. Golia in balìa di Davide, immobile al centro del quadrato. L’allenatore di Koska gli urlò di darsi una mossa e concludere il match. Leyendecker fischiò a Rukeli, gli fece segno di tenere la guardia alta. Trollmann non gli diede ascolto. Koska prese coraggio, si avvicinò allo zingaro masticando il paradenti. Solo allora Johann alzò la guardia, lo fissò negli occhi. Vide una vena sul collo del toro guizzare, capì che stava arrivando un gancio potente. Lo schivò come un gatto, e gli entrò nella zona d’ombra. Esplose in una raffica di colpi al costato e al viso. L’arbitro fischiò la fine del match. Vittoria ai punti per Trollmann, stracciante. La folla esplose in grida d’esultanza, urlavano il suo nome battendo i piedi a terra. Un peso medio aveva stracciato un peso massimo quindici chili più pesante, con velocità e intelligenza. Il ragazzo non si trattenne dall’improvvisare una danza fantasiosa e comica sul ring, che fece scoppiare a ridere la platea. Una moretta gli lanciò un mazzo di rose. La foto di quel gesto fece il giro della Germania. Lui afferrò quel dono, le sorrise in quel modo furbastro e rubacuori che solo lui aveva, e lei si sciolse. Hannover. Una settimana dopo era con l’amico Paul Schubert e Max Walloschke. Vecchi amici della Sparta Linden. Avevano deciso di vedersi in occasione di una gara di moto all’Eilenriede. Era arrivato alle tre del pomeriggio alla stazione centrale, Max era andato a prenderlo con la sua nuovissima macchina e Johann aveva commentato dando una pacca sul tettino. Poi insieme erano andati a prendere Paul, ed infine alla corsa di moto. Johann amava le moto da quand’era un ragazzino. La sua prima gara la vide a quindici anni, con i primi incontri dilettantistici in cui intascava un paio di marchi. Quanti bastavano per pagarsi il biglietto sugli spalti. La maggior parte delle volte ci andava da solo, poi tornava a casa e raccontava la gara ai fratelli più piccoli: con la mano destra simulava il gesto di dare gas e con la voce faceva ruggire i motori distinguendoli per marca, Albert e Stabeli scoppiavano a ridere ogni volta. Altre volte andava accompagnato, ma non sugli spalti. Johann, Julius e Ferdinand si arrampicavano sugli alberi vicino alla pista e stavano appollaiati sui rami. Era scomodo, ma si divertivano da matti. «So che ti sei fatto comprare una moto» cominciò Paul, dopo l’ondata di motociclette che passò in curva di fronte alla loro platea. «E devi sentire che rombo di tuono quando do gas!», imitò con la voce il suono della sua motocicletta. «Se fa davvero così, è una cagata!» lo prese in giro Max. «Tuona più forte.» si difese con noncuranza «Sempre meglio di quel pezzo di lamiera che chiami macchina» «Te la sogni! Non sai le nottate con le migliori Fräulein di Hannover in quella macchina!» «Fratello, non ho bisogno di una macchina per fare sesso in pace, non abito mica con i miei genitori» alzò una spalla, le sopracciglia inarcate in un’espressione trionfale. «Come sono le donne a Berlino?» domandò Paul. «Te ne presento qualcuna un giorno che vieni a trovarmi. Sono quasi tutte bellissime. Il loro profumo, i capelli, le labbra rosse. Qui non c’è quel tipo di donna, credimi» «E l’hai trovata quella sopra le altre oppure sei l’eterno scapolo?» La sua mente corse involontariamente a Frieda. Voleva davvero smettere di pensarci, a quella ragazzina, ma non ce la faceva. Guardava il cielo e vedeva i suoi occhi, parlava di donne e pensava a lei, guardava l’oro dei gioielli delle signore e ci vedeva i suoi capelli. Si grattò il collo, il pomo d’Adamo che sporgeva un poco ma non si vedeva molto per via del collo possente. «Sono tutte le mie.» ghignò, ma fu un momento perché presto tornò serio «Una ragazza c’è. Ci siamo visti tre volte, non so nemmeno che fine abbia fatto in questo periodo» «Quindi, fammi capire… Ha qualcosa in più ma non è la tua donna? Io intendevo se ti eri fidanzato o se c’era qualcuna che ti piaceva!» «Ma che fidanzato! Te l’ho detto, c’è questa ragazza che non ho capito se mi piace o no, ma che comunque è diversa dalle altre» «Cioè, com’è?» «Occhi azzurri, bionda» «Non è niente di che, poi tu hai un debole per le bionde. Me la ricordo Mathilde, sai?» esclamò Max mollandogli una gomitata. «Me la ricordo anche io! La tua prima cotta, la biondina che aveva perso la testa per te, e tu per lei, ai tempi dell’Heros!» aggiunse Paul, pungolandolo. «Lei è diversa da Mathilde» brontolò Johann, incrociando le braccia al petto. «Spero non sia come Isabel, allora. Dio, lei era insopportabile, non so come facevi. Proprio vero che più di un carro di buoi, tira solo la…» «Ma ti ricordi tutte quelle con cui sono stato?!» sbottò il sinti, senza fargli finire il proverbio «No, non è come Isabel, non è come Mathilde, non è come nessun’altra delle donne che ho avuto. Lei è Frieda, punto e basta. Scommetto che una ragazza così non l’avete mai conosciuta, non è classificabile. E comunque sembra una bambina. Ha vent’anni e pare averne quindici, è la ragazza più bassa che io abbia mai incontrato» «Si maneggia meglio» ammiccò Max. Johann arricciò il naso, ripensando al gancio dentro che Frieda aveva mollato a quello che l’aveva toccata sotto la gonna. Era piccola ma sembrava avere il pugno pesante, e non gli andava molto di testarlo sulla propria pelle. «Però è uno spasso» concesse con un’alzata di spalle. «Amici con benefici?» Johann lo guardò con le sopracciglia aggrottate e un mezzo sorriso incredulo. «Tu hai qualche problema, fratello, hai una fissa», esclamò facendo scoppiare a ridere Paul. Quando le moto ripassarono sulla curva davanti a loro, per l’ultima corsa, il pubblico esplose in un applauso e si alzarono tutti in piedi. Boxe, moto e donne. La vita di Rukeli, ventidue anni. Era tornato a casa la sera, dopo essere andato a ballare con Paul e Max in una delle balere che frequentavano fin da adolescenti. La sua casa a Tiefenthall era esattamente come la ricordava. Minuscola, grigia e puzzolente. Sua madre stava pulendo le stoviglie della domenica, suo padre fumava un sigaro alla finestra. Carlo e Mauso giocavano a carte sul tavolo, con Stabeli e Albert che li guardavano. Le sue tre sorelle erano grandi, non abitavano più in quella casa. Nemmeno Carlo, in realtà, però faceva spesso visita ai genitori. La prima era Maria, classe 1894, soprannominata “Bumsli” perché da piccola sbatteva (bumsen) su tutti gli oggetti di casa; poi c’era Anna, nata nel 1897, soprannominata “Lammchen” (agnellino) per via del faccino d’angelo; la terza sorella era Wilhelmine, del 1899, soprannominata “Kerscher” per via della bocca rossa come ciliegie (kirsche). Poi era arrivato Carlo, nato nel 1902. Carlo era solo il nome con cui lo chiamavano tutti, poiché si chiamava Wilhelm, in verità. “Carlo” perché kalo in romanì significava nero, e lui era il più scuro di tutti. Scuro di capelli, di pelle, di occhi. Era un po’ severo, ma alla fine neanche tanto se ci si faceva l’abitudine. Era sempre stato studioso e ligio alle regole, e contrario alla scelta di Johann di diventare pugile perché: «Diventerai stupido a forza di prendere le botte». Poi c’era Ferdinand, del 1904. I suoi capelli avevano riflessi ramati al sole, e quando si arrabbiava diventava tutto rosso, per questi motivi l’avevano soprannominato Lolo, che significava rosso in romanì. Adorava fare a botte. Per terzo, alla fine del 1907, era arrivato Rukeli, ovvero albero in romanì. Lo soprannominavano così perché i suoi capelli ricci crescevano come le fronde ed era alto e maestoso come il tronco di un albero. Dopo di Rukeli, arrivò Julius nel 1910. Lo chiamavano Mauso perché da bambino sembrava un topolino (maus). Aveva vent’anni. Poi c’era Albert, classe 1914. Anche lui tirava di boxe, aveva cominciato da bambino alla BC Heros con Johann. Imparò tanto dal fratello, era pieno di talento. Infine, nel 1916, era arrivato Heinrich. Ma per tutti era Stabeli, perché era secco come una bacchetta (stäbe). Tra di loro non si chiamavano col nome di battesimo, ma con i soprannomi. Ci erano così abituati che quando il maestro, alla scuola elementare, aveva chiamato Johann per nome la prima volta, lui non si era nemmeno voltato. Venne visto come un gesto di maleducazione e si beccò uno scappellotto. A Carlo piaceva la scuola, si era diplomato e laureato. Faceva sempre i compiti. A Johann, invece, non era mai piaciuta. Non riusciva a stare seduto sulla sedia, doveva sempre muoversi; e poi non poteva distrarsi un momento che subito veniva rimproverato. Gli piaceva studiare e imparare, leggeva moltissimo, ma non sopportava l’idea di dover stare seduto e non poter parlare. Insomma, non gli piaceva sottostare alle regole di altri. Non aveva neanche voluto imparare un mestiere, perché fin da quando aveva otto anni ed era salito sul ring la prima volta, si era impuntato che la sua strada era la boxe. Sapeva pescare, sapeva suonare il violino, sapeva andare a cavallo, sapeva ballare, pattinare e fare il pane. Correva veloce, sia con le gambe che con la motocicletta. Ma fare un mestiere? Non se ne parlava.mDa quando era salito su quel ring, aveva visto il suo futuro come un sogno. Il pugilato all’inizio non era apprezzato, anzi era quasi illegale: erotico, violento e brutale. L’unico sport che rendeva bestie gli uomini per un’ora e mezza, e dopo la doccia a fine incontro se ne andavano vestiti di tutto punto. Poi i pugili avevano cominciato ad avere successo. Venivano trattati al pari degli attori del cinema americano, come superstar e divi. Facevano film, pubblicità, set fotografici per le riviste. A Rukeli questa seconda parte non importava. Era salito su quel ring, aveva preso i primi pugni, perdeva sempre e si faceva sempre male, nel suo misero peso mosca. Aveva imparato che il pugilato era non arrendersi e non lasciarsi abbattere dal dolore fisico e dalla sconfitta, morale e sportiva. Perché errori e sconfitte nella boxe facevano male fisicamente, anche parecchio, e ci voleva una bella quantità di testardaggine per andare avanti. Aveva imparato che non era solo dare pugni, ma era anche non prenderli. Era un gioco. Il più bravo restava in piedi. E chi era il più bravo? Quello con più fiato, più abilità, più volontà. Anche prima della tecnica. Leyendecker gli aveva detto che un campione non si formava in palestra. Si formava dall’interno, da un sogno e da un progetto. Tutto il resto era conseguenziale. Da quando Johann aveva cominciato ad inanellare vittorie importanti, già da dilettante, aveva reso orgogliosi tutti i sinti di Hannover. Era considerato una specie di eroe, il barlume di speranza del suo popolo. «Sei uno sgangherato» lo salutò Friederike, sua madre, a modo suo. Johann le stampò un bacio sulla fronte, per rabbonirla, e diede una pacca sulla spalla del padre. «Com’è andato il rientro? E la gara?» gli chiese Schnipplo. «È stata assurda. Gli spalti tremavano!» «Mi fai l’imitazione delle moto?» gli chiese Stabeli, tirandolo per la giacca. E Johann partì con quel consueto gesto che faceva ogni volta. Mimò il manubrio, con la voce tuonò il rombo delle motociclette. Stabeli e Benni amavano quando lo faceva, era così divertente. Poi Rukeli condiva quelle imitazioni vocali con facce buffe, rendendo tutto più spassoso. «Quando ripartirai?» domandò Friederike. «Non parto. Il diciannove settembre ho un incontro alla Barghaus. Non mi conviene fare avanti e indietro» «Avremo l’onore di avere il grande Gipsy Trollmann per una ventina di giorni» commentò ironico Julius, lanciandogli uno sguardo divertito. Johann ricambiò il sorriso. Sì, era felice di essere tornato a casa. |

Capitolo 4

*** 1.04 - Ancora di salvezza ***

4 - Sicherheitsnetz