La leonessa di Francia.

(/viewuser.php?uid=1024798)

|

La gloria di Napoleone

Dublino, Casa Pakenham, aprile 1806 Sbarcato il giorno prima in Irlanda, Sir Arthur Wellesley percorreva le vie che separavano la casa del fratello Gerald da quella della famiglia Pakenham, a lui tanto familiari in gioventù, quando, fresco dei suoi venti anni, si era perdutamente innamorato di Kitty, una bella ragazza dai luminosi riccioli ribelli e dallo spirito vivace e arguto, la più corteggiata della buona società di Dublino. Rifiutato dal fratello di lei, Lord Thomas Pakenham, primo Conte di Longford, che lo riteneva un giovane spiantato, pigro e senza prospettive, come tale indegno della sorella, aveva preso sul serio la sua carriera militare ed era partito per l’India, dove era diventato un eroe, era stato promosso al grado di Maggior Generale e insignito del titolo di Baronetto, accumulando una cospicua fortuna. Rientrato in Inghilterra, gli era arrivata una lettera da Lord Pakenham, nella quale il nobiluomo gli comunicava, con tono alquanto presuntuoso, che, date le mutate condizioni di fortuna, poteva considerarsi all’altezza di Catherine. Sir Arthur Wellesley aveva, quindi, deciso di rinnovare la sua proposta di matrimonio alla ragazza da lui tanto amata in gioventù, sebbene non la vedesse da undici anni. Kitty, però, aveva insistito affinché egli la incontrasse prima del matrimonio e, malgrado le obiezioni del fratello, era stato combinato un appuntamento in casa Pakenham. Ora, Sir Arthur Wellesley stava andando a quell’incontro, con le gambe pesanti e il cuore oppresso dai dubbi. Un tempo, quando era un giovane Tenente sfaccendato, si recava agli appuntamenti con lei con il cuore in gola e non si acquietava finché non la vedeva, tanto erano reciprocamente innamorati. Nel momento in cui si congedavano, contava i giorni, le ore e i minuti che lo separavano dal momento in cui l’avrebbe rivista. Adesso, invece, sarebbe voluto essere ovunque tranne che a pochi passi dalla soglia della casa di lei. Cosa si sarebbero detti dopo undici anni di lontananza e di silenzio? Cos’era quel chiodo fisso di mostrarsi a lui e, soprattutto, cos’erano quelle voci che descrivevano una Kitty terribilmente imbruttita? Comunque fossero andate le cose, però, le aveva dato la sua parola e l’avrebbe sposata, perché una promessa è una promessa. Entrato in casa, fu fatto accomodare in salotto, in attesa che Miss Pakenham lo raggiungesse. Il passare del tempo non fece che accrescere il malessere e il nervosismo di Sir Arthur. Il senso di oppressione lo divorava ed egli si sentiva come un uccello intrappolato nella pania. Le frecce e le sciabole dei guerrieri indiani non erano state più sibilanti e affilate dei pensieri che, ora, lo angosciavano, tanto che, minuto dopo minuto, fu colto da un desiderio sempre più prepotente di alzarsi e andarsene. Egli, però, era il terzo figlio del Conte di Mornington oltre che un ufficiale di carriera e doveva onorare gli impegni presi. Dopo circa un quarto d’ora d’attesa, la porta si aprì e lo stesso valletto che lo aveva fatto entrare introdusse nella stanza la sorella del padrone di casa. Nell’alzarsi per salutarla, Sir Arthur Wellesley fu sopraffatto da un senso di estraniazione, non riconoscendo, a prima vista, in quella figura sparuta, la sua amatissima Kitty. Di fronte a lui, c’era una donna magrissima, con la pelle pallida e opaca, le guance scavate e gli occhi infossati. I capelli, sebbene avessero conservato il colore castano, erano sottili, non troppo folti e raccolti con semplicità all’indietro senza la minima traccia dei riccioli sbarazzini di tanti anni prima. Le labbra erano comprese in un’espressione timida e titubante e persino gli occhi sembravano meno azzurri. Lei, che era stata tanto vivace e arguta da giovane, la più corteggiata fra le nobili signorine da marito, ora, riuscì soltanto a salutarlo con voce incerta e atteggiamento dimesso. – Mio Dio, come è imbruttita! Eppure ha soltanto trentatré anni! – pensò Sir Arthur Wellesley mentre le restituiva un rispettoso saluto. – Dopo undici anni, ci rincontriamo, finalmente, mio caro Arthur! – disse lei, sorridendogli timidamente. – Ne sono enormemente felice – mentì lui, per non ferirla. Nei minuti che seguirono, la conversazione, dapprima stentata e carica di imbarazzo, si fece via via più sciolta e addirittura calorosa, quando iniziarono a ricordare gli anni felici della loro gioventù. La sensazione di pesantezza e di delusione, però, non abbandonava Sir Arthur che si sentiva come un assetato che, nel deserto, aveva fatto appello alle sue ultime forze per raggiungere un’oasi e aveva, invece, trovato un miraggio. Il ricordo di Kitty, splendida e amata, gli aveva tenuto compagnia nei lunghi anni passati in India e nelle estenuanti marce attraverso terre più sconfinate dell’Europa. Era stata con lui sotto il sole cocente, il caldo tropicale e le frustate dei monsoni. Il pensiero di lei lo aveva consolato delle punture degli insetti, della polvere, dello squallore dei vicoli poveri, delle beghe fra inglesi e nativi, della ferocia dei combattenti indiani e delle rivalità fra ufficiali. Era stata il punto fermo che aveva indefessamente guardato per non perdere l’equilibrio, la fonte di ispirazione che gli aveva impedito di cedere allo scoramento, il lenimento, quando la pelle, afflitta dalla tigna, gli bruciava e lo sprone, se la volontà veniva meno. Ora, era tornato e, dietro tutte quelle immagini, aveva trovato il nulla. Non poteva, però, tirarsi indietro. – Ho voluto che ci incontrassimo, Arthur – disse Kitty, prima che lui si congedasse – Mi sembrava giusto così. – Vi ho promesso che Vi avrei sposata e così intendo fare – rispose lui, con fermezza priva di entusiasmo. – Promettete di essere un marito leale e sincero, Arthur. Non sopporterei falsità e scorrettezza da Voi. Io farò di tutto per essere una buona moglie e per renderVi felice, ripagandoVi dell’onore che mi fate chiedendomi in sposa. – L’onore è soltanto mio, cara Kitty – e la salutò con un inchino. ********

Dublino, Casa di Gerald Wellesley, aprile 1806 – E’ diventata brutta, per Giove! – sbraitò Sir Arthur Wellesley all’indirizzo del fratello Gerald, dando sfogo, dopo tante ore, al suo stato d’animo represso, così come il tappo di una bottiglia di champagne fuoriesce con un botto sotto la pressione dell’anidride carbonica. – Ricordati, Arthur, che l’aspetto fisico non è tutto. Il corpo è soltanto l’involucro esterno della nostra anima immortale. E’ quella che devi guardare – rispose il Reverendo Gerald Wellesley, pastore protestante della Chiesa anglicana. – Ti posso assicurare, Gerald, che, dentro quel corpo avvizzito, c’è un’anima ancora più agonizzante. Un pallido fantasma in confronto alla ragazza bella e spiritosa che ho lasciato qui alla mia partenza per l’India! Per Dio, Gerald, ha soltanto trentatré anni! – Undici anni sono passati anche per lei, Arthur. Può darsi che, durante il vostro incontro, fosse timida e imbarazzata, può darsi che anche lei ti abbia trovato diverso e può darsi, anzi è sicuro, che tu l’abbia idealizzata negli anni della lontananza. E poi… e poi so che è stata molto malata, nel corpo e nello spirito. Ha rifiutato alcuni pretendenti per rimanerti fedele, ma ne ha pagato le conseguenze in termini di stress e di patimenti. A un certo punto, si è ammalata… – Lei è stata costante con me e io sarò costante con lei. Ho una sola parola, Gerald e il senso dell’onore, per me, è più importante della vita stessa. Sposerò Kitty il dieci aprile, come progettato. ********

Dublino, Chiesa di San Giorgio, 10 aprile 1806 Era uno sposo, ma si considerava un condannato. Quando l’aveva vista incedere al braccio del fratello, smilza e contratta per l’agitazione, quando gli aveva sorriso timidamente e lui le aveva sorriso di rimando, tentando di apparire entusiasta per non umiliarla, quando erano state pronunciate le formule di rito e quando il fratello Gerald li aveva dichiarati marito e moglie, in tutti quei momenti, si era sentito svuotato. Ora che stavano per uscire dalla chiesa, si sforzava di pensare con positività al futuro, ma non gli riusciva, a causa dell’estranea a cui dava il braccio. Se solo fosse stato più diligente e solerte nell’informarsi meglio e nell’organizzare un incontro con Kitty, prima di vincolarsi di nuovo formalmente con lei! Invece, aveva preso tempo, aveva tergiversato, si era occupato di politica, aveva organizzato la strategia difensiva del fratello Richard, ferocemente attaccato dai loro avversari e aveva trascurato la faccenda più importante, con la scusa di avere altro a cui pensare. Se anche fosse stato meno negligente, però, cosa sarebbe cambiato? Una promessa è una promessa. Se solo non fossero stati ostacolati undici anni prima! Avrebbe sposato la ragazza per cui il cuore gli era battuto all'impazzata e non quell’ombra fuoriuscita dall’Averno che gli ispirava soltanto compassione. Sarebbero stati felici almeno per qualche anno. Ora, Sir Arthur Wellesley percorreva a ritroso la navata della chiesa di San Giorgio con quella che sarebbe stata la compagna di una vita intera. All’uscita della chiesa, si mostrò sorridente e affabile con tutti, per non attirare chiacchiere a pochi minuti dalla fine della celebrazione. Dentro di sé, però, pensava di avere ricevuto la delusione più grande di tutta la sua vita. ********

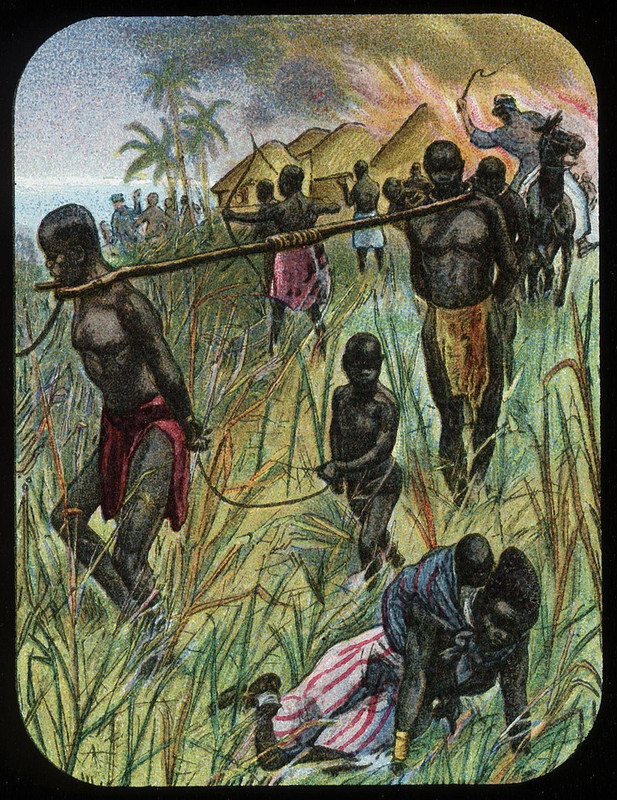

Versailles, Palazzo Jarjayes, inizio aprile 1806 Era una tiepida mattina di aprile e, di ritorno da una cavalcata, Oscar e André si erano seduti intorno a un tavolino tondo, in uno dei saloni posti vicino all’atrio. Erano ancora in tenuta da cavallerizzi e, prima di cambiarsi d’abito e di dedicarsi agli affari della giornata, avevano deciso di concedersi un sorbetto al limone. La grande vetrata era socchiusa e una lieve brezza faceva vibrare la tende di pizzo e le foglie palmate della maestosa kenzia che impreziosiva un angolo della finestra. Mentre Oscar canzonava André che, come al solito, contro di lei perdeva sempre, entrò nella sala Lisimba, lo schiavo africano che avevano liberato al loro ritorno in Francia, con in mano un vassoio d’argento che sorreggeva due bicchieri di cristallo, contenenti il candido sorbetto granuloso. L’uomo, adesso, vestiva all’occidentale e ricopriva il ruolo di valletto. In quasi sei mesi, aveva fatto dei progressi enormi, tanto da essere in grado di articolare intere frasi in francese, lingua che, al suo arrivo, ignorava completamente. Avendo notato la spiccata intelligenza del giovane africano, Oscar aveva assunto per lui un precettore, il quale, dopo alcuni mesi di lezione, aveva annunciato che, presto, l’allievo sarebbe stato capace di leggere e scrivere. Appena acquisita una sufficiente padronanza dell’idioma, Lisimba aveva raccontato la sua storia, triste e, purtroppo, comune a molte persone come lui. Prima di divenire uno schiavo, era stato un prode guerriero, discendente da generazioni di prodi guerrieri. Abitava in un villaggio dell’Africa centrale, fatto di capanne tonde di paglia e di legno e circondato da ampie distese pianeggianti di erba gialla, punteggiate, di tanto in tanto, da cespugli mezzi secchi e da solitarie acacie. La vita era scandita dalle stagioni e si svolgeva fra le battute di caccia e la cura dei campi, fra le nascite e le morti. All’esito di una delle tante guerre fra tribù, il popolo di cui faceva parte Lisimba era stato sconfitto e i guerrieri nemici avevano dato alle fiamme le capanne e preso prigionieri i superstiti. Lisimba e gli altri abitanti del villaggio erano stati costretti a marciare in fila indiana, per intere settimane, sotto un sole infernale, con le mani legate e il giogo al collo, finché non erano arrivati nella Costa d’Oro, sull’Atlantico. Qui, gli uomini della tribù rivale li avevano venduti agli europei e se ne erano tornati nella savana con il loro carico di stoffe, liquori, conchiglie e perline, abbandonandoli al loro destino. Gli schiavisti bianchi, infatti, preferivano restare sulla costa e difficilmente si addentravano nell’Africa continentale. Solevano delegare il compito di reperire gli schiavi agli stessi africani che portavano loro i prigionieri di guerra e i delinquenti comuni. In questo modo, i Re indigeni si sbarazzavano dei criminali e delle tribù nemiche e, allo stesso tempo, lucravano un compenso e garantivano l’immunità ai componenti dei loro villaggi. Con questo sistema, i negrieri europei ammassavano la loro merce umana con poco sforzo e, quando avevano radunato un carico sufficiente, una nave partiva alla volta delle Americhe. Lisimba era stato rinchiuso per mesi nel Cape Coast Castle, la famigerata porta del non ritorno, una fortezza dove gli schiavi arano imprigionati, in attesa di essere imbarcati. Era stato incatenato a un muro, al buio, in condizioni igieniche precarie, con cibo scarso e di pessima qualità. In tutti quei mesi, si era disperatamente sforzato di non perdere la sua dignità malgrado tutto e di conservare il bene dell’intelletto nonostante la brutalità degli aguzzini, i gemiti dei prigionieri e le frequenti urla acute e disperate delle donne. Una mattina, era stato trascinato in catene fuori dalla fortezza, abbacinato all’improvviso dal sole fiammeggiante che gli feriva le iridi dopo tanti mesi di oscurità, con lui che tentava di ripararsi gli occhi con le braccia e gli sgherri che gliele strattonavano per tirarlo verso la nave. Era stato imbarcato sulla Brookes e il viaggio era iniziato. Nella nave, i prigionieri erano incatenati in posizione orizzontale, ammassati uno accanto all’altro, in brande a castello, immersi nel loro vomito e nei loro escrementi. Gli uomini erano spesso frustati e malmenati. Le donne, le ragazze e anche le bambine erano stuprate e seviziate e, dopo pochissimo tempo, diventavano l’ombra di se stesse e perdevano la voglia di vivere. Poiché, per evitare la formazione delle piaghe da decubito e l’insorgenza di malattie quali lo scorbuto, i prigionieri erano portati a turno, in gruppi, sul ponte della nave, molti di loro preferivano porre fine alle loro sofferenze gettandosi in acqua mentre altri rifiutavano il cibo e le medicine. I negrieri, però, avevano metodi efficaci per nutrirli a forza e posizionavano delle reti lungo le fiancate della nave per recuperare chi si buttava di sotto. Dopo avere risalito l’Africa e la penisola iberica, la Brookes aveva dovuto fare tappa a Le Havre per sostituire lo strato di rame che ricopriva la carena e, da lì, Lisimba era fuggito e si era rifugiato sul battello dove si erano imbarcati Oscar e gli altri per riportare a casa il Re. Lisimba posò il vassoio d’argento sul tavolino e servì il sorbetto prima a Oscar e, poi, ad André. Dopo che i due coniugi lo ebbero ringraziato, fece un inchino e uscì dalla stanza. Trascorsi circa cinque minuti, dalla porta della sala, che era rimasta aperta, Oscar e André videro passare Antigone e Bernadette che stavano rincasando. Le ragazze erano tutte intente a protestare e, dai loro volti, si capiva che erano rattristate da un motivo serio e non da una delle tante beghe giovanili. – Cosa sono quei visi tristi? – domandò Oscar alle due adolescenti – Ragazze, venite a raccontarci quello che vi è successo! – Non ci crederete, Madre – disse Antigone, dopo essersi tolta il cappellino e averlo dato a una cameriera – Alla Sorbona, vivono ancora nel medioevo! – Alla Sorbona? – chiese, stupita, Oscar. – Sì, alla Sorbona – ripeté la figlia – Honoré e Grégoire Henri de Girodel si sono iscritti alla facoltà di Legge e, a quel punto, Élisabeth Clotilde de Girodel, Bernadette e io abbiamo deciso di imitarli. – Voi cinque all’Università? – esclamò la donna. – Certamente! – rispose la figlia – La nobiltà è destinata ad arretrare e la borghesia ad avanzare. Se i nobili non vogliono essere messi da parte, devono rimboccarsi le maniche e iniziare a occupare gli spazi dei borghesi, studiando e prendendosi una laurea! – E come è andata? – chiese, cupo, André che già intuiva la risposta. – E’ andata che Honoré e Grégoire Henri de Girodel sono stati accettati mentre Élisabeth Clotilde de Girodel, Bernadette e io siamo state rifiutate! – sbottò Antigone. – E perché?! – ringhiò Oscar. – Perché siamo ragazze! – urlò Antigone, stringendo i pugni – Il Rettore dell’Università dovrebbe essere un uomo colto e illuminato, ma è peggio delle scimmie che saltellano sugli alberi delle terre dalle quali proviene Lisimba! Bernadette era rimasta in silenzio per tutto il tempo, ma, dall’espressione del volto, si capiva che condivideva le posizioni dell’amica. – Ragazze, siete sicure di poter conciliare gli studi universitari con il vostro incarico alla reggia? – domandò André, nel tentativo di razionalizzare. – Sicuramente! – disse la figlia – Così come ci riusciranno Honoré e Grégoire Henri de Girodel! Il viso di Oscar era una maschera di sdegno e di collera e, quando le due ragazze salirono a cambiarsi, con voce aspra, disse al marito: – André, la cosa non finisce qui! Questi cattedratici presuntuosi e ammuffiti non devono spezzare le gambe ai giovani! E, poi, saremmo noi nobili a essere antiquati! ********

Parigi, Università della Sorbona, inizio aprile 1806 Non appena la porta si aprì, Oscar fece irruzione, a passo marziale, nella stanza privata del Rettore della Sorbona e proseguì fin verso la scrivania, senza curarsi del sessantenne che si era alzato dalla sedia e che, con un sorriso ossequioso, le aveva fatto un inchino. – Per me, è un grande onore incontrarVi, Generale de Jarjayes – disse l’uomo, con tono affettato. – Per me, no – tagliò corto Oscar. Senza badare all’espressione di stupore che si era dipinta sul volto del Rettore, Oscar venne subito al dunque: – Avete rifiutato l’iscrizione alla facoltà di Legge a mia figlia, Mademoiselle Antigone Auguste de Jarjayes et de Lille e alle Signorine Élisabeth Clotilde de Girodel e Bernadette Châtelet! E’ ignominioso chiudere le porte dell’istruzione in faccia ai giovani! – Generale de Jarjayes – disse il Rettore, sforzandosi di mantenere un atteggiamento deferente, perché temeva le persone vicine alla Corona – Non si tratta di giovani, ma di giovinette… Il loro posto non è sui banchi dell’Università, ma in una sala da ballo o in un caffè alla moda… – Non tentate di spiegare a me qual è il posto di una giovinetta, perché non ci è mai riuscito nessuno e con me non funziona! – Io non potrei spiegare alcunché al Comandante Supremo delle Guardie Reali… – E non tentate neppure di blandirmi perché funziona ancora meno! – lo interruppe Oscar, in preda alla furia e allo sdegno. – Sottraendole alle loro naturali occupazioni, ne farete tre persone infelici e incomprese – continuò il Rettore, tentando di giustificare le proprie posizioni – Senza contare che l’animo sensibile delle fanciulle non si adatta facilmente alla spietata competizione con gli uomini… – Non parlate a me di debolezza femminile e di competizione con gli uomini! – tuonò Oscar, al culmine della collera. Detto ciò, sbatté con veemenza alcuni fogli sulla scrivania e, con occhi furenti e voce stentorea, disse: – Questo è un ordine di sua Maestà il Re di immediata ammissione delle tre Signorine all’Università. Non osate trasgredirvi né chiudere le porte in faccia ad altre giovani desiderose di apprendere e di costruirsi un futuro altrimenti sarete Voi a essere rimosso!! Senza aggiungere altro, gli voltò le spalle e uscì dalla stanza così come vi era entrata, con passo rapido e senza salutare. ********

Duomo di Milano, 26 maggio 1806 Il corteo procedeva solenne sulla piazza del Duomo di Milano, allietato dalle campane che suonavano a festa e salutato dalle salve dell’artiglieria e dall’acclamazione di una folla immensa e infervorata. Il sole, che ad Austerlitz aveva annunciato la vittoria in una tinta rosso sangue, spruzzando le nubi e fendendo la nebbia, quel giorno, benediceva l’incoronazione, splendendo alto nell’azzurro, luminoso e brillante in un cielo insolitamente terso per quelle latitudini. Un buon auspicio, pensava Napoleone, ancora ebbro della sua gloriosa vittoria. Paggi, araldi, maggiordomi e uscieri, seguiti dagli Onori di Carlo Magno e d’Italia, aprivano il corteo, in un’esibizione di potenza e di forza che rappresentava il nuovo che si ricongiungeva all’antico. Dietro di loro, incedeva Napoleone, sicuro e compiaciuto di sé, con in mano le insegne del potere e indosso il manto regale di velluto verde, ricamato di api d’oro che, nella mente ambiziosa di lui, avrebbero presto soppiantato i gigli di Francia. Il mantello era sorretto dal Generale Berthier, tanto fiero e orgoglioso da sembrare egli stesso l’Imperatore. Chiudeva il corteo una nutrita schiera di grandi ufficiali civili e militari del Regno, avvolti dalla folla che li ghermiva in un ampio e festoso abbraccio. Giunto davanti alla porta monumentale, l’Imperatore fu accolto dal Cardinale Giovanni Battista Caprara Montecuccoli e da sedici alti prelati e introdotto nel Duomo sotto un baldacchino sorretto da canonici. L’ingresso di lui fu annunciato da centinaia di strumentisti che intonarono una marcia solenne mentre il supremo attore di tutta la cerimonia incedeva fra due ali di grandi dignitari sontuosamente abbigliati. Nella tribuna d’onore, la famiglia Bonaparte presenziava fieramente. Fra loro, spiccavano Maria Letizia Ramolino, severa e sprezzante come sempre e Paolina, ora infedele e annoiata sposa del Principe romano Camillo Borghese, recentemente nominato Governatore di Torino. Napoleone, infatti, aveva lasciato il controllo di Torino al cognato e si era spostato a Milano che era più centrale e strategica. La bella Principessa Borghese non aveva preso bene il trasferimento, perché considerava Torino ancora più noiosa e chiusa di Roma. Rimpiangeva la sua gioventù parigina e si svagava fra sontuose feste e facili amori. Non ammessa nella tribuna d’onore, Joséphine de Beauharnais, dalla terza fila della navata centrale, osservava il progredire del baldacchino, sotto il quale incedeva l’uomo che, un tempo, l’aveva appassionatamente amata. Poi, alle prime infedeltà di lei, erano seguite quelle sempre più frequenti di lui e, ora, alla passione era subentrata la routine. Napoleone continuava a volerle bene e le era sinceramente grato per essersi interessata a lui quando era ancora un giovane ufficiale senza né arte né parte e per averlo introdotto nei circoli che contavano. Il carattere brioso e il fascino di lei gli piacevano ancora, ma la differenza d’età, prima compensata da altri fattori, cominciava a farsi sentire. Adesso, Napoleone era un uomo di trentasei anni, all’apice del vigore e della gloria mentre lei aveva superato i quaranta, era vincolata a un matrimonio di gioventù finito prima ancora di iniziare e non poteva offrire al suo amante serie prospettive. Lanciava furtive occhiate ai banchi posizionati nel lato opposto della navata, dove era seduta Maria Walewska, nata Łączyńska, giovane e bellissima Contessa polacca e nuova amante di Napoleone. Si diceva che fosse pia, timida, innocente, colta e che, prima di incontrare l’Imperatore, avesse serbato una reputazione immacolata. Di sicuro, aveva la metà degli anni della sua rivale. Joséphine guardò l’elegante e snella figura, il viso ovale e candido, contornato da folti riccioli biondi, su cui splendevano due occhi blu come il cielo e pensò alla sua carnagione ambrata, ai capelli e agli occhi scuri che ne tradivano le origini creole e, per la prima volta dopo tantissimo tempo e, precisamente, dagli anni iniziali del suo matrimonio col Visconte de Beauharnais, si senti inadeguata e fuori posto. La Contessa Walewska era sposata e, quindi, aveva un impedimento analogo a quello di lei. Il marito, però, era di ben cinquantadue anni più vecchio e avrebbe potuto lasciarla vedova in qualsiasi momento e, se anche così non fosse stato, presto o tardi, Napoleone avrebbe sentito la necessità di generare un erede e, allora, avrebbe avuto soltanto l’imbarazzo della scelta fra le varie Principesse che popolavano le corti europee. Proprio in quel momento, l’Imperatore le passò accanto ed ella si sentì stringere il cuore. Se il mondo fosse stato giusto, si sarebbe dovuta sedere lei nella tribuna d’onore. Tenne lo sguardo fisso sul corteo e, quando il baldacchino fu passato oltre, così da non occluderle più la visuale, gli occhi le si incrociarono con quelli della rivale che, dal lato opposto, stava guardando nella stessa direzione e si sentì vecchia, terribilmente vecchia. Percorsa interamente la navata, Napoleone si assise sul trono, la cerimonia iniziò e fu tutto un tripudio di canti e di marce, eseguiti dagli strumentisti più virtuosi, inframmezzati dalle preghiere con le quali si invocava la protezione divina sul capo dell’Imperatore. Mentre le preghiere e gli inni si innalzavano fra le alte colonne e le volte a crociera, mischiandosi all’odore acre dell’incenso, Napoleone pensava ai suoi inizi in Corsica, quell’isola aspra e fiera come lui; alla partenza per la Francia a nove anni, con la sola compagnia del fratello Giuseppe di un anno e mezzo maggiore; alla solitudine di quel freddo collegio, così diverso da casa; alla morte precoce del padre che li aveva gettati in miseria; all’Accademia Militare di Brienne e al disprezzo di alcuni cadetti aristocratici, crudeli come solo gli adolescenti sanno essere, che di lui trovavano ridicolo tutto, a partire dall’accento corso e dal nome; alla Scuola Militare di Parigi e ai progetti che aveva coltivato; ai primi incarichi, quando era divorato da un fuoco inestinguibile e a stento metteva insieme il pranzo con la cena; agli eserciti, all’armata, alle marce sotto il sole e la pioggia, al rombo dei cannoni, al nitrire dei cavalli, ai vessilli, all’inneggiare dei soldati, alle vittorie, alle sconfitte, al sole di Austerlitz, a tutte le battaglie che sarebbero seguite, ai popoli da sottomettere e ai territori da conquistare. Tutti quei Re albagiosi, fieri di ciò che gli antenati, nelle nebbie dei tempi, avevano conquistato per loro e privi di qualsiasi talento, tutti quei troni tarlati e polverosi sarebbero finiti in cenere davanti a lui. Non pensava, in quel momento, alla sua amante, alla passione, al fascino esotico, ai tradimenti di lei né alle piccole rughe e ai fili bianchi che ella tentava di celare. Pensava con dispetto al Papa che aveva rifiutato di presenziare all’incoronazione e alla vendetta che presto gli si sarebbe abbattuta sul capo. Sarebbe stato cancellato anche lui insieme agli altri, sarebbe stato messo da parte con le sue ammuffite superstizioni. D’ora in poi, i popoli sarebbero stati tenuti a bada dal genio, dalla forza, dal progresso, dal merito, da una volontà indefessa e spietata e non più dalla paura dell’inferno, dalle preghiere e dalle indulgenze plenarie. Pio VII non era voluto venire, ma l’incoronazione ci sarebbe stata lo stesso e sarebbe stata un successo, benedetto dal sole di Austerlitz. Quando i cori e le preghiere cessarono, i Grandi Ufficiali del Regno deposero sull’altare gli Onori di Carlo Magno e d’Italia e il Cardinale li consegnò all’Imperatore. Napoleone si accostò all’altare e ghermì la corona ferrea, realizzata con uno dei chiodi della crocifissione di Cristo e portata da Monza per l’occasione, la stessa con cui erano stati incoronati Carlo Magno e Federico Barbarossa. La sollevò in alto con un gesto solenne, guardò gli astanti con i suoi occhi gelidi e penetranti e se la posò da solo sul capo. – Dio me l’ha data e guai a chi me la tocca! ********

Versailles, Palazzo Jarjayes, maggio 1806 – Quell’uomo, alla fine, ci è riuscito ad autoincoronarsi e a godersi il suo momento di gloria malgrado l’assenza del Papa! – protestò il Generale de Jarjayes, stanco e sdegnato. – Pare di sì – sospirò André. – Dobbiamo concentrarci sul modo di sconfiggerlo – intervenne Oscar – Trovare il tesoro dei giacobini, come indicatoci da Sua Santità Pio VII per mezzo del Cardinale Brancadoro, ci aiuterà a finanziare una guerra contro di lui. – A che punto sono le ricerche? – domandò il Generale de Jarjayes. – Brancoliamo nel buio – rispose, un po’ avvilito, André. – Il punto è – intervenne Oscar – che la persona più indicata a mettere insieme un tesoro formato da spoliazioni e finanziamenti esteri era senz’altro Bernard Châtelet, ma egli, purtroppo, è morto e Rosalie non è in grado di aiutarci. Il marito, soprattutto nell’ultimo periodo della sua vita, la teneva fuori dalle questioni politiche, specialmente da quelle legate ai delitti. – Quello che non capisco – intervenne André – è perché Robespierre e Saint Just si sono suicidati, pur sapendo di avere fra le mani un tale tesoro che avrebbe potuto finanziare la loro rivoluzione. – Forse, perché non lo sapevano – rispose Oscar – Robespierre era l’incorruttibile, ce lo vedo poco a maneggiare tesori, soprattutto se di dubbia provenienza. Egli, poi, si era alienato i suoi antichi compagni di lotta, accettando il ruolo di Ministro di Giustizia e, negli ultimi tempi, era anche diventato paranoico. Era, quindi, molto isolato. Saint Just, invece, era un esagitato. Penso che Danton e, forse, anche Marat fossero più inclini a trattare certi affari sotto banco, magari anche per arricchirsi e non soltanto per finanziare la causa. – Peccato che, adesso, siano tutti morti e incapaci di svelare i loro enigmi – si lamentò André. – Non sono morti proprio tutti – chiosò Oscar. – In ogni caso – concluse il Generale de Jarjayes – non fatevi sfuggire nulla con Robert de Ligne. Detesto doverlo ammettere, ma non mi fido di mio nipote e ho poca stima di lui sia come uomo sia come soldato. E’ uno di quei militari che fanno carriera nei salotti più che sui campi di battaglia. Neppure mi piace che vada dietro a Bernadette. E’ una brava ragazza e merita di meglio che essere ingannata. ********

Reggia di Versailles, maggio 1806 Dalla terrazza antistante l’ingresso della reggia, Honoré e Antigone guardavano il Tenente de Ligne e Bernadette che conversavano vicino alla fontana di Latona. – Cosa ne pensi di questa coppia così particolare? – domandò Honoré alla sorella. – Che non è e non sarà mai una coppia – rispose Antigone, con voce sicura. – Le apparenze, però, suggerirebbero altro – ribatté il fratello. – Ma per carità! – tagliò corto la ragazza. – Perché, di grazia? Bernadette è una ragazza molto bella, intelligente, istruita, onesta, saggia, buona, leale, amante della famiglia e io stesso la prenderei in considerazione se… – Se non fossi perdutamente innamorato di una tale Mademoiselle de Girodel? – gli rifece il verso Antigone. – Piantala, scema! E, poi, non hai risposto. Perché nostro cugino Robert non dovrebbe scegliere Bernadette per un fidanzamento e, eventualmente, per un matrimonio? – Perché lui non è te – rispose la sorella – E’ un giovane uomo ambizioso che non si accontenterà certo della figlia della governante. Spero che Bernadette se ne accorga per tempo e che non ci rimanga troppo male. – Forse, hai ragione – convenne Honoré con un sospiro. – Udite, udite! – disse Antigone con voce scherzosamente impostata – Monsieur le Frère mi dà ragione! – Che spiritosa! – celiò Honoré – Piuttosto, cosa intendi fare del povero Grégoire Henri? E’ un bravissimo ragazzo ed è cotto di te. Ormai, lo hanno capito pure i muri. – Proprio non saprei – sospirò Antigone, fattasi improvvisamente seria – Grégoire Henri è un caro ragazzo, molto affidabile, serio e onesto. Per me darebbe la vita e la nostra unione farebbe la gioia di due famiglie e non solo, ma… – Ma? – Lo conosco da quando sono nata e, a volte, stento a distinguerlo da te. Inoltre, è troppo pacato, calmo e responsabile fino a esasperarmi… Non prende mai posizione, lo avessi visto una sola volta infervorarsi per qualcosa! Io vorrei qualcuno che mi incuriosisse, che facesse vibrare ogni fibra del mio essere, che mi inebriasse tutta, che illuminasse la mia anima e facesse galoppare il mio cuore! E, perché no, che mi desse anche del filo da torcere! Un giovane che prendesse la mia mente, che mi intrigasse, pieno di intelligenza, di fascino e di intraprendenza! Vorrei avvertire un brivido! – Se vuoi avvertire un brivido, chiuditi in ghiacciaia! – la prese in giro Honoré. – Ma quanto siamo divertenti! – reagì lei, allungandogli un calcio nel di dietro che, però, non andò a segno, perché lui si era prontamente allontanato. Su una panchina di pietra vicina alla fontana di Latona, intanto, Robert Gabriel de Ligne sussurrava melodiose parole a Bernadette, col viso a pochi millimetri dall’orecchio di lei e la ragazza lo ascoltava con le gote scarlatte e gli occhi bassi. A un certo punto, egli trasse fuori dalla tasca interna del giustacuore un libricino di poesie e glielo porse, facendogliene dono. Poi, spiccò una rosa dal cespuglio piantato dietro la panchina e gliela mise in mano, sfiorandole il seno col dorso delle dita. Lei divenne rossa come un papavero e fu allora che lui le impresse un bacio impetuoso sulle labbra e, poi, cingendole un braccio intorno alle spalle, la accostò a sé. Mentre stavano stretti l’uno all’altra, fianco a fianco, lui aprì il libricino e, con voce suadente e il sottofondo degli zampilli dell’acqua, iniziò a leggerle una splendida poesia d’amore. L’incoronazione di Napoleone Re d’Italia, nel Duomo di Milano, ebbe luogo il 26 maggio 1805 e non 1806. Nella mia storia, non c’è stata l’incoronazione di Parigi a Imperatore dei francesi. Di conseguenza, Napoleone, a Milano, si è autoincoronato Imperatore di Francia, di Elba e di Corsica e Re d’Italia. Non so se Maria Letizia Ramolino e Paolina Borghese furono davvero presenti all’incoronazione di Milano. La madre di Napoleone non presenziò all’incoronazione di Parigi, anche se fu egualmente inserita nel quadro di David, perché, pur di non assistere all’incoronazione dell’odiata Joséphine de Beauharnais, si perse anche quella del figlio. Di sicuro, all’incoronazione di Milano furono presenti Joséphine de Beauharnais ed Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, entrambe collocate nella tribuna d’onore. Napoleone conobbe Maria Walewska a un ballo del 1 gennaio 1807 e non nel 1806 e la Contessa polacca non incontrò mai Joséphine de Beauharnais. Il fatto che tre ragazze, in questa storia, siano riuscite a iscriversi alla Sorbona nel 1806 non deve apparire fantascientifico. Nel 1861, avvenne la prima iscrizione di una donna alla Sorbona, ma casi, seppur sporadici, di donne laureate si attestano sin dal medioevo. A questo punto della storia, Grégoire Henri de Girodel e Honoré hanno sedici anni, Antigone e Bernadette quindici ed Élisabeth Clotilde de Girodel quattordici, ma, in passato, si accedeva all’Università anche più giovani di oggi e i corsi di studio erano strutturati diversamente. Saint Just, p.es., si laureò in meno di un anno. Come al solito, grazie a chi passerà di qui! |