Saremi morte già dolce paruta di Lechatvert

(/viewuser.php?uid=453208)

Disclaimer: Questo testo proprietà del suo autore e degli aventi diritto. La stampa o il salvataggio del testo dà diritto ad un usufrutto personale a scopo di lettura ed esclude ogni forma di sfruttamento commerciale o altri usi improri.

Lista capitoli:

Capitolo 1: *** prologo – ossa del tarso: degli eroi non si conosce la fine ***

Capitolo 2: *** prologo – ossa del tarso: a ferro e fuoco ***

Capitolo 3: *** parte prima – femore, I Vallesanta: un infausto inizio ***

Capitolo 4: *** parte prima – femore, I Vallesanta: il pettirosso ***

Capitolo 5: *** parte prima – femore, I Vallesanta: la scommessa ***

Capitolo 6: *** parte prima – femore, I Vallesanta: la botola ***

Capitolo 7: *** parte prima – femore, I Vallesanta: il corridoio dei santi ***

Capitolo 8: *** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: il tasso ***

Capitolo 9: *** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: riccioli neri ***

Capitolo 10: *** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: la mappa ***

Capitolo 11: *** parte seconda – ileo, Firenze l'è piccina: di morti è piena la via ***

Capitolo 1

*** prologo – ossa del tarso: degli eroi non si conosce la fine ***

|

polverenera

Per

iniziare

Bentrovati c:

Finalmente, dopo sedicimila anni di scrittura, correzioni, pare

mentali, smatto selvaggio, assilazione alla beta (ChemicalLady ftw

<3) ... finalmente siamo giunti al giorno gioiglorioso della

pubblicazione su EFP.

E lo so, lo so, lo so che

è appena cominciata la seconda stagione e che adesso che

sono in voga gli Incas probabilmente vorrete sentir parlare solo di

loro ... ma a noi non ce ne frega nulla e quindi la congiura dei Pazzi

e pota per tutti u.u

Per chi è nuovo

sembrerà tutto molto vago e polveroso, per chi invece c'era

anche nella vecchia "All'ombra del giglio rosso",

bé ... saprà già cosa aspettarsi :)

Non prometto nulla, se non che

tenterò in ogni modo di essere il più precisa

possibile nelle note circa riferimenti storici e/o traduzioni,

spiegazioni eccetera.

Spero che come me possiate

affezionarvi a questi insoliti personaggi e che, caratteracci a parte,

potrete apprezzarne le (poche) qualità.

Per ora mando a tutti quanti un

grande abbraccio.

Buona lettura,

Lechatvert

Saremi

morte già dolce paruta

I sogni in cui muoio

sono i più

belli che io abbia mai fatto.

Tears for Fears – Mad World

Gennaio

1478, quattro mesi prima la Congiura dei Pazzi.

Un soffio di vento mosse appena le tende della stanza, facendo

svolazzare il velo immacolato dell’abito nuziale appeso al

muro.

Con una candela stretta in mano, Porpora si avvicinò,

illuminando quel mucchio di stoffe candide che il sarto era stato

così bravo a confezionarle. Mai, in tutta la sua vita, si

sarebbe immaginata di maritarsi lontana da Roma. Non aveva mai nemmeno

pensato di sposarsi, in realtà, mai all’interno di

un castello, coperta di riguardi e parole gentili, al caldo, promessa a

un nobile.

Tutto questo andava oltre ciò che sua madre avesse mai

potuto sperare per lei. Doveva sentirsi felice.

Invece, più guardava quell’abito, più

sentiva le lacrime spingere per uscire a rigarle il volto.

Debolmente, portò le mani alle tempie, cercando di

ricostruire quella che una volta era la sua figura.

Capelli scuri raccolti a treccia, camicia sporca di fango, occhi

cattivi, come diceva sempre la gente. Dov’era finita? Avvolta

in una vestaglia di lino, profumata e ripulita a dovere, era incapace

di ritrovare se stessa.

Udì la porta dietro di sé aprirsi, segno che era

ora di ricacciare indietro i singhiozzi e darsi un minimo di contegno.

Stava per diventare una contessa, dopotutto.

«Non si usava bussare?», chiese, voltandosi per

rimettere la candela nel doppiere.

Sulla soglia, coperto dall’oscurità della notte,

c’era il suo futuro marito. Diciotto anni e un viso da

bambino, un cappello di piume a coprirgli i capelli castani e un

vassoio tra le mani su cui erano state preparate due tazzine di

porcellana e una teiera.

«Ti sentivo camminare senza pace, così mi sono

chiesto se non fosse il caso di portarti del tè»,

le rispose, accomodandosi sul divano davanti al caminetto spento.

«Domani è un grande giorno.»

Porpora si avvicinò lentamente, rannicchiandosi sulla

poltrona di fronte.

«Credevo portasse male, vedere la sposa prima delle

nozze.»

Lui le sorrise.

«Mia cara, non penso che il Signore ne avrà a

male», rispose, mite, servendo il tè.

«Non dopo tutto quello che hai combinato,

perlomeno.»

Porpora prese una tazza tra le mani, rimirandone la fattura.

Incredibile come anche in quell’angolo di terra dimenticato

dal mondo vi fosse la più fine porcellana.

«Vogliono uccidermi?», chiese, sottovoce.

Più che una domanda sembrava una constatazione.

Il suo futuro marito strinse le spalle, spaparanzandosi sul divanetto.

«Hai fatto arrabbiare Roma, questo è

certo», considerò, mostrandosi pensieroso.

«Non credo lasceranno correre un simile oltraggio. Fingerti

morta, rubare al nipote del Papa … decisamente non sono

state le tue idee più brillanti. Hai ancora la chiave,

almeno?»

Porpora dondolò il capo.

Da quando aveva messo le mani su quello stramaledettissimo oggetto, non

se n’era più voluta allontanare. La portava sempre

legata al collo, con lo stesso cordoncino che aveva strappato al Conte.

«Non è che ci dia un grande vantaggio»,

rispose, con un sospiro afflitto. «Abbiamo perso

l’altra, il che ci riporta daccapo.»

«Mi permetto di dissentire: questa volta, una chiave ce

l’hai tu, mentre l’altra è scomparsa.

Riario, invece, non ha niente.»

«Scommetto che sa già dove siamo.»

Il suo futuro marito sorrise appena.

«E io scommetto che sta già pregustando la morte

di entrambi. Ma non temere; ho predisposto una chiesa lontano da qui.

Un amico fidato ci aspetterà domani mattina per ufficiare il

rito. Entro mezzogiorno, sarai la Contessa di Fonterossa. Magra

consolazione, lo so, ma è il meglio che io abbia da

offrirti.»

Porpora arricciò il naso.

Lo era davvero, una magra consolazione. Rispetto a tutto quello che

aveva perso per arrivare fino a lì, duecento soldati e una

cittadina circondata da vigne non le parevano affatto un giusto

compenso.

«Li voglio uccidere tutti, Conte»,

mormorò, posando la tazzina sul vassoio. «Formiamo

alleanze, prendiamoci Roma. Firenze è già in

subbuglio, potremmo convincere anche Milano.»

Il Conte scosse il capo, ridacchiando.

«E firmare un atto di matrimonio col sangue? Belle teste, voi

Lysimachus! Siete uno più impulsivo

dell’altro.»

Porpora sbuffò.

«Prima o dopo il matrimonio, poco importa»,

dichiarò. «Voglio che Riario passi lo stesso che

ha fatto passare a mio fratello.»

«Se devo essere franco, pagare il sangue del fratello minore

con quello del maggiore non mi pare una buona soluzione.»

Porpora si accigliò.

«Il mio unico fratello maggiore morì la notte

dell’elezione di Papa Sisto», dichiarò.

Il Conte ridacchiò di nuovo, massaggiandosi le tempie con

fare divertito.

«Naturalmente. Ma non siamo forse tutti figli di Dio? Poco

importa da chi discendiamo», commentò, trattenendo

un’ulteriore risatina. «Ti vedo stanca, mia cara.

Sarà meglio che ti lasci dormire, avremo tempo per parlare

una volta rientrati, domattina.»

Si alzò in piedi e la raggiunse sulla poltrona, lasciandole

un piccolo bacio sulla fronte coperta da un ciuffo di capelli castani.

«Cerca di risposare, d’accordo?», chiese,

facendole l’occhiolino.

Lei sospirò, sprofondando nel velluto della federa.

Al suo posto, cosa avrebbe fatto suo fratello?

Prese un respiro profondo, convincendosi che un minimo di gratitudine

era il minimo che potesse mostrare.

«Grazie», disse, sottovoce, mentre il Conte si

allontanava. «Mi dispiace avervi dato del codardo,

l’altra volta. Non lo penso davvero.»

Lui rimase sulla soglia a guardarla per qualche istante, la mano

appoggiata alla porta, lo sguardo buono perso in qualche punto

imprecisato della stanza.

«Non c’è di che», rispose,

senza togliere gli occhi da quel nulla. «Ti devo molto, in

realtà. Consideralo come un riscatto. Buonanotte.»

La lasciò così, senza dare ulteriori spiegazioni,

sparendo nel buio del corridoio da cui era arrivato.

Porpora rimase rannicchiata sulla poltrona per tutta la notte, sola,

stretta alle sue stesse ginocchia, in balia dei pensieri.

Non chiuse occhio, non ci provò nemmeno.

Senza suo fratello a cingerle le spalle e a sussurrarle che sarebbe

andato tutto bene, non sarebbe mai riuscita a prendere sonno.

|

Ritorna all'indice

Capitolo 2

*** prologo – ossa del tarso: a ferro e fuoco ***

|

polverenera

Per

continuare(?)

Sono tornata! In ritardo, ma ci sono :3

Grazie a tutti quelli che si sono fermati a leggere il primo prologo,

ora ecco a voi il secondo! (Sì, perché un singolo

prologo è troppo mainstream

Con il prossimo capitolo - il

primo, vero della storia - entreremo nel vivo della faccenda ^^ E vi

anticipo l'arrivo di Lupo Mercuri, che manderà qualcuno in

fuga.

Per quanto riguarda le parole in

corsivo che troverete in questa parte: è tutto scritto in

lingua ebraica, con l'aiuto di una carissima amica e compagna

d'avventura :) La traduzione è quasi sempre presente, se non

nell'ultimo caso. (Ani

ohevet otcha, yeled sheli, insomma: vuol dire "ti amo,

bambina mia")

A tutti un grosso bacio,

Lechatvert

Saremi

morte già dolce paruta

Cara, dimmi il tuo nome

Puoi sentirmi?

Hurts – The Road

Agosto

1471, quindici ore dopo l’elezione di Papa Sisto IV

La porta della taverna si richiuse sulla sua mano con tanta violenza

che, per un instante, Orso credette di sentire le ossa del polso

spezzarsi una a una sotto la pesante morsa del legno.

Con il viso bagnato di lacrime, si voltò verso sua madre in

cerca di aiuto ma, anziché trovarla al suo fianco, la vide

arrancare tra i tavoli vuoti in cerca di chissà cosa.

Aveva i capelli rossi sporchi di cenere e si copriva il volto, forse

per non respirare il fumo dell’incendio, forse per non

mostrarsi piangente agli occhi di suo figlio.

«Ìmma!»,

la chiamò allora Orso, avvicinandosi con la mano

insanguinata stretta sul petto. «Madre!»

La donna si voltò appena, chinandosi per accarezzargli il

capo con la sua solita dolcezza.

«Akol beseder»,

gli sussurrò, baciandogli piano la mano. «Va tutto

bene.»

La porta della taverna si aprì di nuovo, stavolta lasciando

entrare il passo scattante e rapido di un ragazzo ben piazzato avvolto

nei mantelli della guardia cittadina.

«Hanno dato fuoco a tutto il ghetto»,

dichiarò, mettendo a terra la bambina che aveva in braccio,

stretta al suo petto e nascosta appena dalla cappa. «Celia,

dobbiamo andare.»

Si voltò per bloccare l’entrata nella taverna,

mentre dalla strada delle voci cominciavano ad avvicinarsi, sempre

più forti, sempre più irate.

La donna gemette, radunando in un abbraccio entrambi i suoi figli

più piccoli.

«Starete bene», mormorò con tono sicuro,

sebbene soffocando qualche singhiozzo. «Io e vostro padre

torneremo a prendervi domani mattina, d’accordo?»

Orso rimase in silenzio.

Aveva solo undici anni, ma era abbastanza sveglio da capire che quello

non era uno dei tanti incendi che di tanto in tanto distruggevano un

ghetto fatto di legno. C’era qualcosa di più, lo

leggeva negli occhi grigi di sua madre e il solo pensarlo lo

terrorizzava.

Guardò sua sorella, anche lei sull’orlo delle

lacrime e con gli occhi sgranati dalla paura. Istintivamente le strinse

la mano.

«Staremo bene», disse, sforzandosi di apparire

coraggioso. «Gregorio ci proteggerà.»

Alle sue spalle, suo fratello maggiore sbuffò.

«Ci troveranno», lo sentì borbottare.

«Lo faranno sempre.»

Celia gli posò una mano sulla spalla.

«Gregorio», mormorò, seria come mai

prima d’ora. «Quando tutto sarà finito,

dovrai cercare una persona.» Fece una pausa. «Lupo

Mercuri, un cliente di vostro padre. Un amico.»

Gregorio sospirò.

«Un figlio di Mitra», la corresse.

Lei annuì.

«Un tempo lo era. Pregate che le promesse fatte in passato

valgano ancora qualcosa, per lui.»

Gregorio sbuffò e Orso percepì in

quell’istante tutta la sua insicurezza, mentre Celia si

chinava sul pavimento per aprire una botola rotonda.

«Quaggiù sarete al sicuro», disse,

sorridendo appena. «Non uscite prima di domattina.»

Orso annuì, quasi convinto, ma sua sorella si

liberò dalla sua presa, aggrappandosi alla veste della madre.

«Non voglio scendere là sotto»,

dichiarò, tirando su col naso. «Ci sono i

morti e …»

Non fece in tempo a finire la frase che un colpo alla porta di legno la

bloccò.

Orso si sentì afferrare per le spalle da suo fratello e un

attimo dopo venne sollevato in aria, pronto per essere nascosto.

«Madre, non c’è tempo»,

sussurrò Gregorio.

La donna gemette di nuovo, stringendo a sé Porpora. Poi si

scostò, togliendosi la croce intagliata nell’osso

di un santo che da sempre portava al collo per poi consegnarla alla

figlia.

«Dì ad Orso le preghiere che ti ha insegnato

Gregorio», le disse, sorridendo con dolcezza.

«Sarà tutto passato prima di domani

mattina.» La strinse a sé e le baciò

piano la fronte, scompigliandole appena la frangia castana che le

copriva gli occhi. «Ani

ohevet otcha, yeled sheli.»

Un altro colpo alla porta la convinse a prendere Porpora tra le braccia

e a infilarla nella botola.

Quando si sporse per baciarle di nuovo il capo, Orso notò

che al collo aveva un altro pendaglio, uno che non le aveva mai visto

addosso prima di allora: una piccola chiave di ferro legata ad un

semplice cordoncino di canapa, uno di quelli che lui e Porpora

intrecciavano insieme la sera, davanti al fuoco di casa.

Aveva un che di affascinante, quel piccolo oggetto, ma Orso non

riuscì ad osservarlo meglio poiché suo fratello

lo calò nella botola prima di seguirlo sulla piccola scala a

pioli che scendeva nell’oscurità.

L’apertura da cui erano passati venne richiusa velocemente e

l’unica fonte di luce che gli rimase fu un piccolo spiraglio

tra le assi del soffitto.

Nel buio, Orso udì sua sorella singhiozzare, mentre sopra le

loro teste passi veloci e rumori di lame si alternavano alle grida

ovattate della strada.

Poi, tutto d’un tratto, calò il silenzio.

Orso sentì il morbido mantello di Gregorio avvolgerlo per

bene, mentre le mani di suo fratello maggiore si facevano strette

attorno alle sue spalle.

La voce di Celia giunse così tenue che Orso si

stupì di poter udire un suono così flebile.

«Sono figlia della terra e del cielo stellato, di sete son

arsa, vi prego fate che io mi disseti alla fontana della

memoria.»

Il suono stridulo di una spada sfoderata coprì il suo

respiro, dopodiché qualcosa rotolò sul pavimento

marcio della taverna.

In lontananza, le campane annunciarono l’arrivo del nuovo

giorno.

Era il ventisei agosto 1971, quindici ore dopo l’elezione di

Papa Sisto IV, e Orso, assieme a sua sorella, aveva appena compiuto

dodici anni.

|

Ritorna all'indice

Capitolo 3

*** parte prima – femore, I Vallesanta: un infausto inizio ***

|

polverenera

Per

continuare(?)

Buonasera, miei prodi!

Ho deciso di pubblicare ora questo

capitolo perché credo sia stato il primo scritto (prima dei

prologhi, yessa) ed è stato rivisto più volte.

Inoltre, ieri sera l'ho usato come ricatto verso Chemical Lady per

farle concludere il suo ventunesimo (o giù di lì

xD) e con questo ho ricevuto anche la sua benedizione v__v

Dunque: entra in scena Lupo Mercuri

il quale, vi posso assicurare, gironzolerà per un po'.

Almeno per la prima parte della storia che, come avete visto, porta il

nome del femore e il cognome dei protagonisti della storia, i

Vallesanta. Ho deciso che non numererò i capitoli, voglio

essere una vera bastian contraria! (Questa cosa mi farà

perdere, a un certo punto, ne sono sicura!)

Non saprei davvero che aggiungere,

sono pessima.

Un bacio enorme a tutti i lettori,

vi strapazzerei tutti uno dopo l'altro <3

Biscotti,

Lechatvert

Saremi

morte già dolce paruta

Perché cerchi per

anni,

ma perdi sempre ciò che trovi.

Passenger – Caravan

Inizio

agosto 1475. Quattro anni dopo l'omicidio di Celia Lysimachus

Agosto era arrivato così velocemente che in campagna non

avevano ancora trovato il tempo di vendemmiare, che i bambini non

avevano ancora cominciato ad arrotolarsi i pantaloni fino alle

ginocchia, che il sole non aveva ancora deciso di riscaldare le

giornate con la sua solita afosità.

Così, godendosi i primi raggi mattutini, Orso se ne stava

seduto sui gradini del Pantheon con le gambe addossate a una delle

colonne, gli occhi chiusi, le braccia molli incrociate sul petto, quasi

non avesse nulla di veramente importante da fare.

Non che lo avesse, naturalmente.

Suo nonno era morto due giorni prima, lasciandolo completamente solo a

venti giorni dal suo sedicesimo compleanno. I suoi genitori erano stati

uccisi, suo fratello maggiore morto nel tentativo di salvarli, sua

sorella spedita in un convento e scomparsa qualche settimana dopo,

senza lasciare traccia di sé.

Tutto quello che gli era rimasto erano, in ordine di valore, un pugno

di scudi sufficienti a farlo sopravvivere qualche settimana, la spada

di suo padre che non sapeva usare e un conto da pagare al ghetto per

quella botola maledetta in cui buttavano i morti a marcire. Senza

contare naturalmente la vecchia casa di famiglia a Vallesanta da cui,

in quel momento, Orso intendeva tenersi il più lontano

possibile.

Così, abbandonato anche il lavoro da raccogli fieno che

aveva col nonno, non gli restava che godersi le giornate

nell’ozio e nella calura che l’imminente agosto

andava portando.

Cominciava a pensare che ci sarebbe morto, su quei gradini, magari di

freddo una volta sopraggiunto l’inverno, forse di fame.

Solitamente era con quei pensieri in testa che si appisolava,

dondolando i piedi sul marmo, immaginando l’uomo a cui

sarebbe toccata la briga di raccogliere il suo cadavere congelato.

Invece, quel pomeriggio, il sonno non voleva decidersi ad arrivare.

Orso se ne stava lì ad occhi socchiusi, saltando, di tanto

in tanto, per afferrare qualche insetto e strappargli le ali e le zampe.

Poi assemblava i suoi bottini con qualche goccia di cera.

Le ali di una mosca, il torace lucido di una vespa, le zampe lunghe e

pelose di un ragno. Dove gli mancava un arto, aggiustava con un rametto

o una spina di bosco.

Alla fine, quello che creava erano minuscoli scheletri, tanto piccoli

da raggiungere a malapena le dimensioni di un’ape.

Quando era piccolo le chiamava le fate crudeli* e suo padre gli aveva

insegnato a confezionarle.

Non era difficile, ma era un lavoro che richiedeva di certo grande

concentrazione.

Fu per tutta quella concentrazione, più o meno, che si

accorse troppo tardi del gruppo di guardie svizzere in avvicinamento.

Non ebbe il tempo di allontanarsi, giusto quello di mettersi in

posizione seduta e di lasciar cadere le sue fate sulla strada.

« Siete Orso di Vallesanta?», gli chiese la guardia

più anziana, senza mascherare il forte accento tedesco.

Orso alzò le spalle.

«No», rispose, scuotendo appena il capo con fare

seccato. «Quel vigliacco se n’è andato

stamani all’alba.»

Non era un granché a mentire, in realtà, ma era

risaputo che le guardie di Roma non fossero molto attente a questo

genere di imbrogli. Probabilmente lo cercavano per un’altra

tassa sulla sepoltura del nonno, cosa a cui Orso non era per niente

interessato. Non aveva intenzione di pagare uno scudo in più

per un pezzo di camposanto dove far marcire le ossa di un vecchio.

Quindi si rimise comodo, assottigliando lo sguardo

sull’insolito gruppo e optando per pazientare fino a che la

guardia non si fosse allontanata.

Ma non accadde. Non esattamente, almeno.

Una voce si alzò sopra le altre, costringendo Orso a

rimettersi di nuovo in una posizione più o meno attenta.

«Riconoscerei le fate dei Vallesanta ovunque»,

disse l’uomo che sostava dietro le guardie, facendosi spazio

per avvicinarsi. «E gli occhi cattivi, anche. Talmente simili

a quelli di vostro padre che per un istante ho creduto fosse tornato

dalla tomba.»

Non era stata una guardia svizzera, a parlare.

Mostrando un mezzo sorriso, Orso allargò le braccia in segno

di resa, osservando l’uomo fermarsi a pochi passi da lui.

Era uno dei prefetti di Roma, non uno dei più giovani, a

giudicare dai capelli bianchi che gli coronavano il volto tirato dalle

rughe.

Orso aveva già avuto il piacere di conoscerlo, ma erano

passati anni e a stento ne ricordava la voce.

Quando i loro occhi si incontrarono, però, non ebbe

difficoltà a rimembrare.

«Lupo Mercuri», biascicò, colto di

sorpresa.

Dopo la morte di suo padre, non credeva avrebbe rivisto simili

personalità se non fuori dalla messa domenicale.

Guardò il prefetto attentamente, assicurandosi una via di

fuga all’interno del Pantheon. Se le guardie svizzere erano

da considerarsi una visita indesiderata, quelli che sedevano alla

stessa tavola del Papa per pranzo erano ancora peggio.

Suo padre aveva sempre parlato di Lupo Mercuri come di un

brav’uomo, ma non c’era da fidarsi.

C’era un solo motivo per cui un uomo come lui poteva trovarsi

in un simile posto, a parlare con una persona sporca e maleodorante

come Orso di Vallesanta.

L’imbalsamatore di corte era

morto.

«Ho sentito dire che siete un imbalsamatore con il doppio del

talento di vostro padre», esordì infatti il

prefetto, aprendo il mantello con un gesto della mano per estrarne una

busta chiusa recante l’insegna papale.

«È vero?»

Orso alzò le spalle.

«Questo è quello che dicono», rispose.

«Ma non faccio più l’imbalsamatore. Ora

mi dedico …», a cosa si dedicava, ultimamente?

«Ad altro.»

Lupo Mercuri si accigliò.

«Naturalmente», commentò.

«Dicono anche che vostro padre vi abbia lasciato una certa

quantità di artefatti.»

Lo aveva fatto? Lo aveva fatto di certo. E Orso sapeva anche dove

andarli a cercare, gli artefatti. Peccato che in quella botola non

avesse più voglia di tornarci.

Quindi sospirò rumorosamente, passandosi una mano sulle

piume colorate che teneva legate attorno alla testa con un laccio di

cuoio. Servivano per coprire la parte d’orecchio che un tizio

alla taverna gli aveva reciso in un’esplosione di rabbia, in

realtà lo tenevano calmo quando il nervosismo prendeva il

sopravvento.

«Di cosa andate alla ricerca, Prefetto?», chiese,

senza batter ciglio.

Fissava Mercuri dritto negli occhi, senza però andare alla

ricerca di una sfida.

L’uomo socchiuse appena lo sguardo, prendendo fiato per

parlare.

«Il ragazzino a due teste morto dieci anni fa a Viterbo. La

sua bara è stata trovata vuota.»

«E perché mai dovrei averlo io?»

Bastò uno sguardo perché Orso realizzasse il

motivo.

Chi altro poteva avere lo scheletro di un bambino morto? Se non era tra

le reliquie della botola, allora era di certo andato distrutto da

qualche scaramantico del luogo.

Provò a focalizzarsi sull’ultima volta in cui era

sceso nella cripta, sugli scheletri che erano stati raccolti attorno al

tavolo, ma era tutto buio e confuso. La paura aveva cancellato tutto

ciò che i suoi occhi erano stati in grado di registrare.

«Non c’è modo di recuperare gli

artefatti di mio padre», disse, infine, lasciandosi sfuggire

un sospiro rassegnato. «Che fossero nelle mani della mia

famiglia o meno ha poca importanza, visto che non possiedo la chiave

per la cripta. Arrivate in ritardo; mio nonno era l’unico a

potervi accedere, ma la morte se l’è preso due

giorni fa.»

Lanciò a Mercuri un’occhiata mortificata,

dopodiché alzò le spalle e fece per andarsene, ma

la lettera che il prefetto teneva tra le mani gli venne consegnata con

così tanta forza che dovette accettarla.

«Fossi in voi troverei un modo, Vallesanta», gli

disse l’uomo, senza che il suo tono si alterasse.

«Al Santo Padre non piace ricevere rifiuti dalle spiccate

personalità che lo circondano, figurarsi da voi.»

Si voltò appena, facendo segno alle guardie di allontanarsi.

«Ci vedremo presto, immagino», lo

salutò, avviandosi verso la strada.

Orso rimase lì, impalato con la lettera ancora stretta sul

petto, a fissare il vuoto.

Prese un respiro profondo, poi iniziò a correre nella

direzione opposta a quella presa da Mercuri.

Aveva mentito.

Un modo ce l’aveva, eccome, se ce l’aveva.

Ammesso che sua sorella fosse ancora viva.

* Le fate crudeli

Non sono ahimé una mia

idea, ma un capolavoro dell'artista Tessa

Farmer. Il metodo di costruzione indicato nella storia

è, più o meno, lo stesso che utilizza lei

(sì, sono opere d'arte biodegradabili al 100% :D)

Qualche foto delle fate (tutte

prese dal suo sito web), tanto per farvi venire gli incubi. Uno, due, tre, quattro, cinque

|

Ritorna all'indice

Capitolo 4

*** parte prima – femore, I Vallesanta: il pettirosso ***

|

polverenera

Per

continuare(?)

Non abituatevi a questi aggiornamenti lampo, non durerà

molto.

Comunque: bentrovati! :D

Oggi siamo in un "tutto al

femminile". Sarà un capitolo solo per la protagonista

femminile, con il Turco e uo uo uo Girolamo Riario! E c'è

anche un pettirosso, ma su di lui tralasciamo :3

Nel prossimo capitolo, vi

preannuncio un giovane Zoroastro!

Alla prossima,

Lechatvert

Saremi

morte già dolce paruta

Sognerò il giorno

in cui tu mi raggiungerai

e potremo ricominciare da capo.

Adrisaurus – Iris

Imola,

venti agosto 1475. Tre anni prima della congiura dei Pazzi

La calura di agosto la destò allo scoccare

dell’ottava, quando le voci delle comari al mercato divennero

troppo acute e insistenti per essere ignorate.

Porpora aprì piano gli occhi, stiracchiandosi con aria

svogliata nel covone di fieno dove si era addormentata qualche ora dopo

il tramonto. Sentiva la dita intorpidite affondare tra gli steli

d’erba secca e l’odore caldo della paglia

mischiarsi a quello acre del sangue secco sulla sua pelle.

Sospirò.

Si era data alla fuga la sera prima per un pezzo di pane rubato in una

taverna e aveva finito con l’inciampare sulle tegole di un

tetto e sbattere il naso contro un comignolo. Il segno del suo

inesorabile fallimento nella corsa sui tetti era ancora sul suo viso,

sgargiante nel rosso del sangue che le macchiava le guance.

Se lo tolse di dosso con uno sbuffo, sputando sul palmo e passandosi la

mano sulla faccia.

«Sveglia e risplendi», disse a se stessa, mentre

con le gambe si preparava a balzare fuori dal fieno che

l’aveva protetta per la notte.

Lo stomaco reclamava cibo ed era ora di mettersi al lavoro, per non

finire a pancia vuota.

Una volta uscita sulla piazza, recuperò la borsa che portava

a tracolla e fece un rapido inventario dei suoi averi: due patate lesse

rubate il giorno prima, un tozzo di pane e formaggio ottenuto dal

baratto del pelo di un coniglio morto, un coltello e un osso

dissotterrato al camposanto.

Con un sospiro, ingurgitò un boccone di pane.

Attendeva con impazienza l’arrivo del Conte.

Lo faceva sempre.

Ogni qualvolta Girolamo Riario tornava da Roma, portava con lui

qualcosa di interessante da vedere, qualcosa che valeva la pena di

stare per ore sul tetto di una vecchia casa, magari sotto la pioggia,

fermi ad aspettare.

La prima volta era stata una squadra di guardie svizzere che avevano

rimesso in riga la città, un’altra una

quantità spropositata di libri e manoscritti, poi una decina

di cavalli dall’oriente, tessuti … uno spettacolo

delizioso da vedere con il pranzo, quando Porpora aveva qualcosa con

cui banchettare.

Quel giorno, invece, il Conte non aveva portato niente.

Niente più di un barcollante se stesso, malfermo sulla sella

e anche parecchio trasandato, quasi tornasse da una battaglia

anziché dal Vaticano. Sembrava febbricitante, tanto era

pallido e tremante.

Colpita da quella visione, Porpora abbandonò momentaneamente

il suo pezzo di pane, facendolo sparire sul fondo della borsa, per

sporgersi verso la strada.

Era raro vedere il Conte in quello stato. In tutti gli anni in cui lei

aveva vissuto nei dintorni di Imola, non c’era mai stata una

volta in cui lo aveva trovato scomposto.

Curiosa, assottigliò lo sguardo, avvicinandosi al muro della

casa di fronte che aveva usato come scala per arrivare alla sua

postazione.

Un istante dopo camminava per le strade di Imola, cauta, con

l’orecchio sempre teso alla ricerca di un buon pretesto per

correre via, ma non pareva esservi motivo di tanta agitazione. La gente

si spostava silenziosa al passaggio del Conte, quasi avesse di che

pentirsi alla sua vista. Da quando aveva preso il possesso di Imola,

una strana paura aleggiava nell’aria, sebbene egli fosse ben

visto dalla maggior parte della gente, in città. Era un buon

governatore, un uomo di guerra e di fede, di scienza e di lettere.

Senza abbandonare la difensiva, Porpora gli si avvicinò con

attenzione, restando dietro le spalle di qualche passante e dietro i

banchi del mercato.

Tra una schiena e l’altra, però, lo guardava in

viso. Ed era un viso che aveva visto centinaia di volte, quello del

Conte Riario, eppure quel giorno c’era qualcosa di diverso,

qualcosa di più prudente.

Il riflesso di un gioiello alla luce del sole le accecò un

occhio, costringendola a fermarsi.

Nell’istante che passò a massaggiarsi la palpebra,

il Conte le sfilò accanto. E vide la stessa chiave

triangolare che aveva visto al collo di sua madre la notte in cui aveva

visto i suoi genitori per l’ultima volta. Piccola, del colore

del ferro, legata malamente a un cordoncino di canapa. Un colpo di

tosse l’aveva fatta spuntare fuori dallo stesso mantello in

cui si era rituffata un attimo dopo, quando il Conte l’aveva

prontamente afferrata per rimetterla al suo posto.

Ma a Porpora era bastato per accorgersene.

Rimase ferma tra la folla, lasciando che il breve corteo la superasse.

Immobile, cercò di ricordare, sebbene ogni memoria di quella

notte fosse stata accuratamente riposta lontano dalla sua mente.

«Ehi, ragazza.»

La voce di un uomo la riportò alla realtà,

aiutandola a rendersi conto di essersi letteralmente bloccata in mezzo

alla strada.

Ai suoi piedi, seduto accanto al muro della casa su cui si era

appostata, sedeva un uomo dalla carnagione scura. Vestiva in modo

eccentrico, con una giubba color del mare ricamata con dei bordini

dorati, e sorrideva alla giovane in modo enigmatico.

Porpora lo guardò inarcando un sopracciglio castano.

«Sì?», chiese, sbuffando.

«Ti senti male?»

Aveva un forte accento dell’est, farsi, probabilmente.

Ottomano, quindi. Forse turco.

«Che t’importa?», gli rispose, tirando su

col naso. «Fatti gli affari tuoi, vecchio.»

Fece per allontanarsi, ma l’uomo la fermò di

nuovo, stavolta ridendo.

«Sei quella che gironzola qui intorno come un cane

randagio?»

Porpora strinse le spalle.

«Può essere», ribatté,

accigliandosi. «A te cosa ne viene?»

«Ho visto come guardavi quella chiave. Le tue mani la

bramano.»

«Non sarebbe difficile prenderla.»

«Non saresti così rapida.»

Porpora guardò l’uomo con sguardo seccato.

Sapeva il fatto suo ed era molto più veloce di quanto ci si

potesse aspettare.

«Scommetto che riuscirei a prenderla ancor prima che il Conte

si accorga della mia ombra.»

L’uomo sorrise, allargando le braccia per invitarla ad

avvicinarsi.

«Scommetto che le tue mani verrebbero tagliate entro la

sera.»

Porpora scosse il capo.

Conosceva fin troppo bene quel tipo di persone: gli affamati, quelli

che per il tozzo di pane che portava nella borsa l’avrebbero

volentieri affogata in un secchio d’acqua piovana. E lei non

era certo tipo da farsi prendere in giro.

«Non impicciarti, turco», sentenziò

quindi, ficcando le mani in tasca. Gli voltò le spalle e

iniziò a camminare verso la piazza.

«Ani ohevet

otcha, yeled sheli», insistette

l’uomo, senza scomporsi. «Quella chiave ti ricorda

lei, vero?»

Porpora sbottò, senza fermarsi.

«Fatti i fatti tuoi!», ribadì,

scrollando le spalle. Non si voltò, sebbene ne avesse

davvero voglia.

La risposta le giunse così lontana da risultare quasi

impercettibile.

«Ci rivedremo, lo sai? A Roma.»

Quando si voltò, furibonda, per protestare, lo strano

individuo era già sparito dalla sua postazione. Come fosse

riuscito ad alzarsi e ad allontanarsi tanto velocemente era un vero

mistero.

Stizzita, Porpora rimase ferma un istante a contemplare la strada.

Aveva gli occhi grigi sgranati sulla folla del mercato, il respiro

pesante e il pugno alzato pronto a colpire

quell’importunatore nel caso si fosse avvicinato.

Scrutò la strada con attenzione, dopodiché si

mise composta e tornò a camminare verso la piazza,

sbuffando, di tanto in tanto, al ricordo dell’incontro appena

avvenuto.

Quell’uomo l’aveva infastidita talmente tanto che

le era passato l’appetito.

Decise di mangiare comunque, rannicchiata in un vicolo.

Perdere la borsa non era poi difficile e quello che aveva tra le mani

poteva essere l’unico pasto della settimana.

Assaporò a fondo il pane, ingoiando un boccone dopo

l’altro, dopodiché si diresse verso la fontana per

buttare giù il nodo allo stomaco con un sorso

d’acqua.

Bevve poco.

Di acqua se ne trovava in abbondanza e non era il caso di riempirsi la

pancia di liquidi, non se c’era il rischio di dover scappare

da chissà chi durante il sonno.

Lasciò che il getto della fontana le bagnasse la fronte,

pulendo un poco i capelli appiccicati alla pelle sporca del viso,

dopodiché si concesse qualche sorso.

Quando si rimise dritta sulle ginocchia, sul muretto della fontana

trovò un pettirosso.

Di primo acchito si ritrasse per non spaventarlo, timorosa di vederlo

volare via in preda al panico. Capì subito che

ciò non sarebbe accaduto.

L’animale era stecchito, imbalsamato nell’esatta

posizione i suoi compagni ancora in spiccavano il volo. Le piume

lucidissime e brillanti sotto i raggi del sole, il becco aperto, gli

occhi spalancati.

Dire che pareva vivo sarebbe stato sminuire la realisticità

di quel lavoro.

Sgomenta, Porpora allungò la mano verso

l’uccellino, accarezzandogli il petto con la punta delle dita.

Conosceva quel pettirosso imbalsamato: era stato il suo primo

giocattolo, il primo dono che suo padre aveva fatto a lei e a suo

fratello.

Lo pensava perso negli anni e invece eccolo lì,

più reale che mai, lucido e ben sistemato sul marmo della

fontana della piazza di Imola.

Porpora prese un grosso sospiro, dopodiché

afferrò l’uccellino e lo chiuse tra i palmi delle

mani, portandoselo al petto quasi fosse il più prezioso dei

tesori.

«Orso», sussurrò.

Improvvisamente, nella sua mente non vi fu altro che

l’immagine di suo fratello gemello trascinato lontano dalla

folla mentre cercavano di scampare alla morte.

Come quell’uccellino fosse giunto fin lì era

mistero, eppure significava una cosa: Orso era ancora vivo e, da

qualche parte, probabilmente la stava cercando.

Tra sé e sé, Porpora sorrise.

Avrebbe dato qualunque cosa per ritrovarlo.

|

Ritorna all'indice

Capitolo 5

*** parte prima – femore, I Vallesanta: la scommessa ***

|

polverenera

Per

continuare(?)

Ce l'ho fatta! :D Temevo di non riuscire ad aggiornare prima di tornare

a casa dai genitori e invece ...

D'accordo, d'accordo, ho

benevolmente abbandonato il manuale di storia contemporanea per un

pomeriggio e mi sono dedicata esclusivamente alla scrittura per finire

le bozze che mi mancavano. And

I regret nothing.

Comunque sia, oggi ho le idee un

po' più chiare delle volte passate e voglio fare qualche

conteggio. La prima parte, quella dedicata ai Vallesanta,

sarà composta più o meno di altri 3-4 capitoli

(cinque al massimo), dopodiché ci sarà una parte

tutta dedicata a Firenze :D In cui, per la felicità delle

mie amate fangirl (vi amo, donneh<3), presenzierà un

pomposissimo Levi.

Concludo queste note ringraziando

la mia multitaskingissima betareader

Chemical Lady, che anche con 38 di febbre legge e

corregge. Ti amo di beneh<3

Un bacio a tutti,

Lechatvert

Saremi

morte già dolce paruta

Il prete, il prete è

in crisi.

È combattuto tra amore e Gesù.

Chi vincerà la guerra?

The Lumineers –Big Parade

Roma,

ventisei agosto 1475. Sedicesimo compleanno dei fratelli di Vallesanta

«E invece, caro amico, ti dico che quella testa calda me

l’ha chiesto davvero.»

Sospirando, Orso si coprì la fronte con la mano, schermando

così i raggi del sole che gli offuscavano la vista.

Quella mattina era particolarmente corrucciato, nonostante portasse

sulle spalle la consapevolezza di essere un anno più

vecchio, un anno più vicino alla morte.

Guardò il suo amico, tutto preso a raccontargli

dell’ultima missiva ricevuta da Firenze, saltellare sui

gradoni del Pantheon quasi il foglio che stringeva tra le mani fosse la

più bollente delle braci.

«Quindi ti unirai a Leonardo da Vinci?»,

azzardò, assai perplesso da tutta quell’agitazione.

L’uomo alzò le spalle.

«Per rimetterci la vita in uno dei suoi esperimenti da

pazzo?», ironizzò. «Vallesanta,

sarò anche coraggioso, sì, ma non fino a questo

punto!»

Orso ridacchiò, estraendo dalla borsa una pagnotta comprata

con gli ultimi denari che il nonno gli aveva lasciato.

«Zoroastro il codardo», commentò,

spezzandone una parte e portarla alla bocca.

Zoroastro si chinò su di lui per pizzicargli una guancia con

fare scherzoso.

«Vorrai dire: Zoroastro il saggio!»

Risero assieme, accomodati lungo i gradoni di Piazza della Rotonda.

Era una bella giornata d’agosto, tutto sommato neanche troppo

calda, e Orso compiva sedici anni. In più, avevano una

pagnotta con cui festeggiare e riempirsi lo stomaco, avvenimento non

così comune viste le condizioni di estrema

povertà in cui il ghetto si trovava.

Molto probabilmente, metà della gente che abitava in quelle

casupole li avrebbe volentieri uccisi per assicurarsi anche un morso di

quel ben di Dio.

Pensava a questo, Orso, quando spezzò la pagnotta in due si

alzò per consegnarla a un vecchio vestito di stracci che

gridava la misericordia divina sotto le colonne.

Ignorò volutamente l’occhiata sconvolta che

Zoroastro gli lanciò quando tornò al suo posto,

consegnandoli il resto del cibo e prendendo a lanciare sassolini nella

piazza, improvvisamente sovrappensiero.

«Sto cercando una persona», confessò,

guardando vergognosamente il terreno sotto ai suoi piedi.

Sentì Zoroastro schioccare la lingua contro il palato.

«Una delle tue giovani conquiste?»,

ironizzò il suo amico, prendendogli la spalla per scuoterlo

da quel vuoto in cui era caduto.

Sospirando pesantemente, Orso scosse il capo.

«Ma no», rispose. «Mia sorella.

È scappata anni fa dal convento in cui l’avevano

rinchiusa e da allora non se ne sa più nulla. Mi stavo solo

chiedendo dove stesse festeggiando il compleanno.»

Zoroastro fece spallucce.

«In un bordello, se è stata fortunata»,

commentò.

Orso aggrottò la fronte.

«Non credo», rispose. «Da bambina

mordeva.»

«A molti uomini piace essere morsi.»

Silenzio.

Con le braccia incrociate sul petto, Orso si fece improvvisamente

pensieroso. Era plausibile, l’idea di sua sorella in un

bordello di Roma? Dopotutto, di lei non ricordava che il viso colmo di

lacrime nel momento in cui si erano detti addio. Di lei, il fato poteva

aver fatto qualunque cosa.

«Dici che dovrei cercare nei bordelli?», chiese,

allora, guardando Zoroastro come se fosse la prima volta che sentiva

nominare quel genere di luogo.

Il suo amico alzò le spalle, ovvio.

«Non l’hai già fatto?», si

informò.

Orso scosse il capo.

«A dire il vero no.»

«Allora l’hai cercata nei conventi?»

«No.»

«Negli ospedali? A volte gli orfani vengono presi per lavare

gli appestati.»

«Nemmeno.»

«Nei cimiteri?»

«Non ci avevo pensato.»

«Hai almeno chiesto ai becchini delle fosse comuni?»

«No, direi di no.»

Zoroastro schioccò la lingua contro il palato, alzando le

braccia verso il cielo con un’espressione rassegnata.

«Buon Dio, ma dove l’hai cercata?»,

sbottò.

Orso strabuzzò gli occhi, offeso.

«In giro!», esclamò. «Per

strada, così, al mercato … poi sono tornato qui,

in caso qualcuno l’avesse indirizzata al Pantheon, e sono

rimasto ad aspettarla per tre giorni. E poi sei arrivato tu.»

Ora che l’aveva detto ad alta voce, il suo piano di accorata

ricerca sembrava molto meno ben studiato di quanto lo fosse nella sua

testa.

In fondo, chi gli assicurava che Porpora fosse a Roma?

Anche se, a dirla tutta, non c’erano poi molti altri posti

dove andare a cercarla. Di certo non si era messa in cammino per andare

a esplorare la penisola. Forse.

«Zoroastro, credi che la troverò?»,

mugugnò, affondando le dita nei capelli castano chiaro.

Affranto, si accarezzò le orecchie, seguendo con accuratezza

il contorno del loro destro, tagliato durante una lite in osteria e

ingegnosamente coperto da un cordoncino di piume colorate che lui

stesso si era preso la briga di tingere in verde e rosso.

Il suo amico ridacchiò, prendendogli una spalla per

scrollarla con vitalità.

«Se tu la troverai stando qui al Pantheon a poltrire, io me

ne andrò a far da assistente a quel matto di da

Vinci!», esclamò, sornione, caricandosi in spalla

il sacco che si portava appresso. Mosse qualche passo verso la piazza,

dopodiché si voltò a salutare Orso. «Ci

vediamo, mio buon amico!»

Orso sospirò.

«Non sei divertente», borbottò,

guardandolo andare via.

Stava perdendo ogni speranza e, man mano che osservava la folla passare

accanto all’enorme costruzione senza degnarla però

di uno sguardo, la fiducia che qualche giorno prima aveva riposto nella

sua buona stella andava via via affievolendosi, lasciando sempre

più spazio alla consapevolezza che non c’era

alcuna possibilità di ritrovare una ragazza

nell’immensità della Città Eterna, non

senza uno straccio di indizio.

Forse, era stato tutto un vagheggiamento dall’inizio, quando

aveva creduto di potersi salvare la pelle.

Che sciocco, era stato! Sarebbe dovuto scappare quel giorno stesso,

quando ne aveva la possibilità!

«Orso?»

La voce scocciata di una ragazza lo colse alla sprovvista,

costringendolo ad alzare il capo verso la piazza.

Davanti a lui, una giovane dagli occhi color della sabbia lo fissava

con le braccia conserte sul petto, le labbra storte in una smorfia

perplessa, il mento affondato nei lembi morbidi di una camicia sporca

di fango.

Orso balzò in piedi.

«Porpora», mormorò.

Lei roteò gli occhi.

«Grazie a Dio ti ho trovato», commentò.

«Sei il terzo vagabondo che fermo, oggi, e pensavo di dover

cercare ancora per –»

Non arrivò a finire la frase.

Orso le balzò al collo, abbracciandola così

stretta che quasi la sentì spezzarsi sotto le sue braccia.

«Un vecchio mi ha detto che mi cercavi», disse lei,

una volta libera da quelle effusioni. Frugò nella tasca e

mostrò un uccellino imbalsamato avvolto in un fazzoletto di

raso.

Orso sgranò gli occhi.

«Quello lo avevo venduto due mesi fa!»,

esclamò, sbigottito. «Dove l’hai

trovato?» Fece una pausa, cercando di rimettere ordine nella

sua mente. C’erano faccende più urgenti, di un

pettirosso. «Il nonno è morto»,

confessò, muovendo appena le labbra.

Porpora corrugò la fronte.

«Era ora che il Signore se lo prendesse», rispose,

tirando su col naso. «Tanto meglio. Un aguzzino in meno da

cui guardarmi le spalle.»

Orso annuì distrattamente.

«Che hai fatto per tutto questo tempo?», chiese.

Porpora lo fulminò con lo sguardo.

«Ho dormito sotto un portico con un coltello tra le mani per

evitare che mi tagliassero la gola», rispose, guardando il

fratello dritto negli occhi. «E tu?»

Lui sorrise appena, deglutendo.

«Andato a messa, lavorato nei campi, seppellito il nonno

… niente di che.» Dondolò il capo,

accarezzandosi le piume che portava legate attorno al capo. Come

parlare di ciò che gli era successo qualche giorno prima?

«Uno dei tirapiedi di Sisto è venuto a trovarmi al

Pantheon, due giorni fa.» Buttò lì,

abbassando il tono. «Era alla ricerca di uno scheletro,

quelli che papà nascondeva nella cripta. Non

sembrava molto intenzionato a lasciar perdere, quando gli ho spiegato

che non esiste più nessun modo di scendere

laggiù, non senza le chiavi, ma non si è

dimostrato troppo incline al dialogo.» Fece una pausa per

riprendere fiato. Le sue dita scivolavano così velocemente

sulle piume colorate che per poco non se le strappò via

dalla testa. «Ora che il nonno è morto sei rimasta

solo tu.»

Porpora si portò la mano destra al petto.

Orso sospirò.

«Hai ancora la croce d’osso della mamma?»

Lei annuì lentamente.

«È l’unica cosa che mi è

rimasta di casa.»

Orso sorrise.

Una croce per pregare negli inverni più freddi, nelle

giornate più piovose, che terminava negli intagli di una

piccola chiave della giusta misura per aprire la botola nascosta sotto

i tavoli del ghetto di Roma.

Suo padre ne aveva costruite tre, all’epoca.

Una per lui, una per il nonno, e una per sua moglie.

Dopo sette anni, evidentemente, quella che Porpora aveva al collo

doveva essere l’ultima rimasta.

«Non c’è altro modo?», chiese

sottovoce la ragazza. «Non puoi scassinare la

serratura?»

Lui strinse le spalle.

«È fatta in modo che tutto crolli nei canali sotto

al ghetto, nel caso si sfondi la botola», rispose, pacato.

«Non ti sto chiedendo di venirci con me, Porpora. Solo di

cedermi la chiave.» Fece una pausa, mettendo le mani sotto la

giacca. «Posso pagartela, se vuoi. Non ho molti soldi, ma non

ci sono scudi che valgano la mia vita. Per favore.»

Porpora sospirò, abbassando nuovamente il capo sulla sua

croce.

«Quanti soldi hai?», chiese, scrollando il capo e

strizzando gli occhi per impedire a un paio di lacrime di stizza di

rigarle le guance.

Orso ci pensò un istante.

«Dodici», rispose, serio. «Dodici scudi

per la tua croce.»

Porpora non perse neanche un secondo.

«D’accordo, affare fatto», disse, tutto

d’un fiato.

Orso le porse allora il taccuino, ma lei scosse il capo, prendendogli

il polso per impedirgli di consegnarle le monete.

«Tienili tu, me li darai dopo il lavoro»,

borbottò, incamminandosi verso le porte della

città. «Finito con quella botola non voglio

più rivederla.»

Fece qualche passo senza aspettare il fratello, ma la voce di Orso

parve bloccarla.

«Quindi vieni anche tu? », le chiese lui, senza

nascondere un tono di sorpreso sollievo.

Porpora alzò le spalle.

«Bé, ormai sono a Roma. E poi, non ho un posto

dove andare a dormire», disse, voltandosi verso il fratello.

«Andiamo?»

Lui le sorrise, sistemandosi la borsa a tracolla e affrettandosi a

raggiungerla.

Orso e Porpora di Vallesanta compivano sedici anni proprio quel giorno

e, dopo quattro anni passati in solitudine, erano finalmente tornati

assieme.

|

Ritorna all'indice

Capitolo 6

*** parte prima – femore, I Vallesanta: la botola ***

|

polverenera

Per

continuare(?)

Sono tornata! Lo so, mi sono presa le ferie di Pasqua

senza avvisare ma ehi, concedetemelo P:

Prometto

di non sparire più così, sì <3

Dunque,

che dire di questo capitolo? Botole, morti e amore fraterno a

secchiate. (Credeteci finché potete)

Nel

prossimo, vi prometto il Papa!

Bacini baciotti,

Lechatvert

Saremi

morte già dolce paruta

No, non ero io sulle scale della

chiesa.

Il vento nei miei capelli soffiava nell'aria della notte.

Beriut – Guymas Sonora

Roma,

ventisette agosto 1475. 1888 anni dopo l'assedio di Siracusa.

Giunsero in prossimità della vecchia taverna dove loro padre

aveva lasciato i suoi cimeli che un improvviso temporale li aveva

inzuppati fino all’osso.

Guardando i suoi capelli zuppi gocciolare nelle pozzanghere per strada,

Orso sospirò, stringendosi nella vecchia giacca che aveva

aperta sulle spalle. Di certo quel bagno fuori programma gli sarebbe

bastato per almeno un mese.

«Non vedo l’ora di buttarmi su un letto»,

dichiarò, allegro, coprendosi i capelli con il berretto

giallo che sua sorella gli stava porgendo. «Sono talmente

stanco che potrei addormentarmi anche qui.»

Porpora sospirò, legandosi la treccia dietro la nuca con un

fazzoletto dello stesso colore del berretto.

«Abituati all’idea di dormire per strada,

allora», rispose, guardando verso la taverna.

«Questo non è un bel posto dove lasciare i soldi e

chiudere gli occhi. Molto meglio far finta di essere morti di

fame.»

Orso non rispose, continuando a camminare per la strada costellata di

pozzanghere. Non aveva voglia di mettersi a discutere e, in

realtà, era molto più interessato da quel luogo

che da una banale chiacchierata. Erano anni che non metteva piede nel

ghetto, eppure niente era cambiato. La gente continuava a muoversi in

silenzio, schiva, guardandosi attorno con circospezione e i toni di

voce erano bassi, lievi, quasi impercettibili. Tutto attorno alle

abitazioni vi erano squadre della guardia cittadina che tenevano

l’ordine, se di ordine si poteva parlare. Rispetto al resto

della città, il quartiere ebraico era di gran lunga il

più sporco, condannato a marcire sotto la grandezza di Roma.

Scosse il capo, sforzandosi di focalizzarsi sui pochi ricordi che aveva

di quel luogo. Sarebbe riuscito a ritrovare la botola? Non ne era tanto

sicuro.

Guardò sua sorella sparire dietro la porta della taverna e,

quasi senza accorgersene, si ritrovò a pensare a quella

notte in cui tutto era in fiamme e sua madre lo aveva preceduto

all’interno, lasciando troppo presto quella porta che gli

aveva fratturato la mano.

Solo in quell’istante notò quanto Porpora le

somigliasse. Aveva i capelli più scuri e gli occhi

più chiari, ma il viso, tanto tondo da apparire perennemente

imbronciato, era lo stesso.

Si affrettò a seguirla all’interno della taverna e

subito fu investito dal calore di almeno venti corpi umani ammassati in

un quadrato di terra palesemente troppo piccolo per contenerli. Tra

tutti quei berretti, il fazzoletto giallo che Porpora aveva intrecciato

nei capelli era facilmente individuabile.

Si sbrigò a raggiungerla al banco, dove aveva già

preso a parlare con l’uomo che ripuliva le pinte.

«Siamo Orso e Porpora di Vallesanta», disse, quando

Orso fu abbastanza vicino da udire la sua voce ferma tra gli schiamazzi

della taverna. «I figli di Giovanni.»

L’uomo li scrutò a lungo, tanto a lungo che Orso

credette che quel discorso non sarebbe mai andato oltre le

presentazioni.

«In giro dicevano di avervi trovati affogati nel

Tevere», rispose d’un tratto l’uomo,

grugnendo mentre posava lo straccio. «Ma non

c’è dubbio che siate i figli di Giovanni. Avete

gli stessi occhi da brutta canaglia.»

Porpora non batté ciglio.

Orso non poté fare a meno di chiedersi quante volte, nei

sette anni che li avevano separati, la gente le aveva affibbiato quel

genere di nomignolo.

La vide sospirare, scostandosi una ciocca di capelli castani dietro

l’orecchio.

«Siamo tornati a riprenderci la cripta», rispose,

seria.

L’uomo scoppiò in una grassa risata.

«Arrivate in ritardo, Vallesanta!»,

esclamò. «Sono tre anni che nessuno si fa vivo a

pagarmi l’affitto! Se la rivolete indietro, avete prima da

saldare prima il conto.»

Porpora si accigliò.

«Laggiù c’è roba che vale ben

più di un misero affitto. Scommetto che vale persino

più di questa vecchia topaia»,

considerò. Guardava l’uomo dritto negli occhi,

senza distogliere l’attenzione dalle sue pupille.

«Ma, anche solo provando a scassinare la serratura, tutto

finirebbe a marcire nelle fogne che scorrono sotto la

città.»

L’uomo alzò le spalle.

«Allora la cosa non mi tocca. Che saldiate o meno il conto,

quella roba è intoccabile. Dio me ne scampi dal dover tirar

su i morti da quel buco!»

Di scatto, Porpora si voltò verso Orso.

«Quanti scudi hai detto di avere?»

Lui deglutì.

«Dodici», balbettò. «Ieri ne

abbiamo spesi due, quindi …»

La ragazza annuì, tornando a guardare il taverniere.

«Abbiamo dieci scudi, che ti bastino!»,

gridò, battendo la mano sul tavolo.

Lui scosse il capo.

«Trenta, e ritenetevi fortunati.»

«Quindici.»

«Venticinque. Pagate o butterò i vostri preziosi

morti in fondo al fiume.»

Porpora si portò una mano alla fronte, mostrandosi

pensierosa. Per un istante, parve sul punto di esplodere, poi si

calmò.

«Venti», disse, decisa. «Dieci ora, dieci

tra tre giorni. Se non ti sta bene, dà pure al Tevere

ciò che ti pare.»

L’uomo ammutolì. Arricciò il naso un

paio di volte, trafficando con un piatto di patate arrosto che

buttò sul bancone in attesa che chi le aveva ordinate

venisse a prendersele. Si accarezzò la barba per qualche

minuto, poi parve acconsentire con un lieve cenno del capo,

così Orso si affrettò a tirare fuori il sacchetto

con gli ultimi dieci scudi che il nonno gli aveva lasciato per campare

e pagò, seppur poco convinto, quell’affitto.

«Stanotte, quando se ne saranno andati via tutti,

lascerò la porta socchiusa», disse il taverniere,

facendo sparire il sacchetto con le monete. «Farete meglio a

essere discreti, Vallesanta. Se le guardie svizzere vi seguiranno anche

una sola volta, con me avete chiuso. Ora via, per carità, ho

abbastanza sventure, in questo posto!»

Alzando le spalle, Porpora diede all’uomo un lieve sorriso e

si allontanò.

Orso la seguì silenzioso, mentre uscivano dalla taverna

così come erano entrati, senza rivolgere la parola a nessuno

degli uomini ai tavoli che li fissavano con sguardo vacuo.

«Siamo senza soldi», le ricordò, una

volta in strada.

Lei annuì con un cenno del capo.

«Già.»

«E senza un posto dove dormire.»

«Lo so. Hai fame?»

Solo in quel momento, Orso si accorse che Porpora teneva le mani

strette lungo i fianchi. Quando aprì i palmi, rivelandone il

contenuto, scoprì due pugni di patate arrosto ancora fumanti.

Orso si accigliò.

«Quando le hai rubate?», chiese, stupito.

«Quando non stava guardando», gli rispose Porpora.

«Ne vuoi? Ho visto un portico, laggiù.»

Improvvisamente, Orso si sentì affamato. Da quando si era

ritrovato sua sorella, non aveva ancora messo in bocca nulla; quindi

annuì, silenzioso, e si tolse la giacca per fare da riparo

alla sorella in quel breve tratto che li separava dal porticato.

La loro cena consistette in due morsi di carne essiccata e delle patate

arrosto che riscaldarono i loro

stomaci più di quanto un qualsiasi caminetto avrebbe potuto

fare.

Rimasero sotto la pioggia battente per quasi quattro ore, dormendo a

turno l’uno sulle spalle dell’altra, contando ogni

uomo che usciva dalla taverna in piedi o strisciante nel suo stesso

vomito.

Quando le ultime luci all’interno della taverna vennero

spente, Porpora si era appena addormentata, raggomitolata su se stessa

nel suo mantello fradicio.

Delicatamente, Orso la scrollò.

«È ora», mormorò, alzandosi

in piedi. «Andiamo.»

Stavolta, fu lui a precedere la sorella nel locale. Era stato colto da

un barlume acceso nei suoi ricordi, quando aveva visto le finestre

oscurarsi. Anni prima, quando si recava lì con suo padre,

quello era il segnale che potevano entrare, percorrere quelle due

tavolate sulla destra e infine aprire la botola.

Sapeva dove andare.

Si trascinò dietro sua sorella per i tavoli e le sedie della

taverna, studiandone bene i particolari. La cripta era sotto la gamba

marcia di una delle bancate.

Non gli ci volle molto per individuarla.

In silenzio, spostò il tavolo alzandolo da terra e

liberò l’entrata della botola alzando la lastra di

granito che la ricopriva. Sotto ai suoi piedi, piccola e scura,

c’era una serratura.

Annuendo, guardò Porpora, la quale stava già

sfilandosi la croce d’osso dal collo.

«Prega che funzioni», commentò,

infilandola nella serratura.

Ruotando la chiave, si udì un lieve sibilo metallico, poi il

coperchio di ferro si abbassò e cadde nel buio con un tonfo

secco.

Immediatamente, un odore di marcio invase la taverna.

Porpora si coprì il naso con un lembo del mantello, mentre

Orso nascose il viso nella giacca.

«Siamo state le ultime due persone a metterci

piede», commentò, sporgendosi per guardare nel

buio. «Mi domando quanto marciume possa essersi accumulato,

in tutti questi anni .»

Porpora aggrottò la fronte, estraendo una candela dalla

borsa.

«Ti lascio il piacere di scoprirlo», rispose,

porgendogliela assieme a dei cerini. «Non ho intenzione di

scendere là sotto.»

Orso sospirò.

Non faceva di certo i salti di gioia all’idea di calarsi in

quel buco, ma d’altronde erano arrivati fin lì e

non poteva certo permettersi di tirarsi indietro.

Afferrò quindi i cerini e vi accese la candela, sedendosi

sul bordo e lasciando che le gambe penzolassero nel buio.

Guardò la sorella.

«E se mi faccio male?»

Lei alzò le spalle.

«Ti arrangi.»

Deglutendo, Orso tornò a guardare verso il buco.

Contò fino a tre, dopodiché si lasciò

cadere.

Il salto fu molto più corto di quanto ricordasse.

Atterrò in piedi, affondando leggermente in uno strato di

qualcosa di morbido e viscido che, a giudicare dall’odore,

poteva essere il vomito o l’escremento di qualche animale.

Mettendo da parte la questione per un istante, Orso decise di avanzare

senza illuminare il pavimento. Procedette un passo dopo

l’altro, mentre gli stivali affondavano sempre più

nel terreno infermo. Sotto di lui, stando ai ricordi che aveva,

scorrevano le fogne della città.

Sapeva che nella stanza c’era un caminetto, una specie di

fornace che suo padre utilizzava per sciogliere la cera, ma non

riuscì a ricordarne l’ubicazione esatta fino a

quando non andò a sbatterci contro.

Una volta illuminata, la cripta assunse tutto un altro aspetto.

Vi era un tavolo di marmo posto al centro della stanza, circondato da

una fessura che doveva fungere da canale di scolo. Sopra il tavolo,

appeso a delle corde, vi era un gran numero di pinze e seghetti

accuratamente ripuliti e disposti in ordine crescente man mano che si

avvicinavano al camino. La corda più vicina, lasciava

pendere un paio di quanti di pelle scura.

Sulle pareti tutte attorno alla stanza, erano disposti gli scheletri e

gli animali impagliati della collezione di famiglia, circondati dalle

fate crudeli, la firma che suo padre dava a ogni lavoro.

Cere e colle erano accatastate dall’altro lato della cripta,

dove una scala di corda scendeva nelle fogne.

Tutto sommato, quello era un ambiente spazioso, ben costruito.

Ora che lo vedeva senza gli occhi della paura, Orso non poteva fare a

meno di scorgere un ricordo a ogni dettaglio che notava. Le incisioni

sulle pareti di legno che aveva lasciato da bambino, le vasche dove suo

padre lasciava alle larve il compito ingrato di rosicchiare la carne,

gli animali impagliati che tanto amava osservare …

Si guardò attorno, in cerca dello scheletro che il prefetto

gli aveva commissionato. Se non si trovava tra quelli appesi alle

pareti, difficilmente era sopravissuto agli anni.

Lo trovò poco più in là, a dare bella

mostra di sé nella collezione accanto alla scala,

già cerato e lavorato con l’asta di ferro che lo

teneva ben dritto sul suo piedistallo.

Lo spostò con cautela, portandolo fino alla botola sul

soffitto con il passo più lento di cui fosse capace.

Lasciarlo cadere a quel punto, gli sarebbe costato la morte.

«Porpora?», chiamò, avvicinandosi il

più possibile all’apertura.

La voce di sua sorella arrivò calma e squillante.

«Sì?»

«Mi serve una mano. Ecco, sta’ attenta.»

Le mani della ragazza scesero prontamente ad afferrare il piedistallo,

trasportando il prezioso artefatto in superficie.

«Dio … che schifo!»,

commentò, una volta che lo scheletro fu interamente fuori.

«E lo vogliono mettere in bella mostra in Vaticano? Che se lo

tengano, dovremmo essere noi a pagare loro perché ci

liberino di questo affare!»

Orso riemerse dalla botola arrampicandosi malamente sul muro.

«Non dirlo neanche per scherzo», tuonò,

afferrando il piedistallo per ammirarlo alla luce che Porpora aveva

acceso nella taverna. «È bellissimo!»

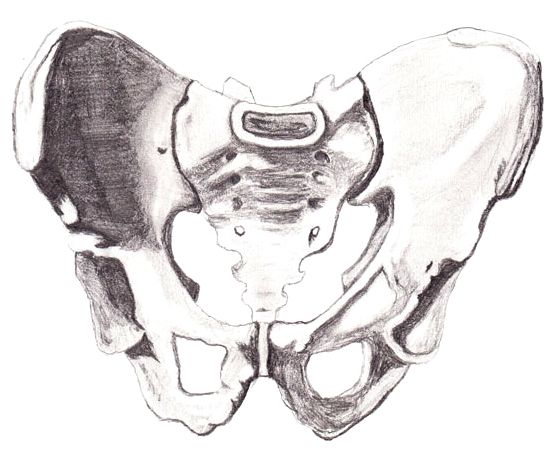

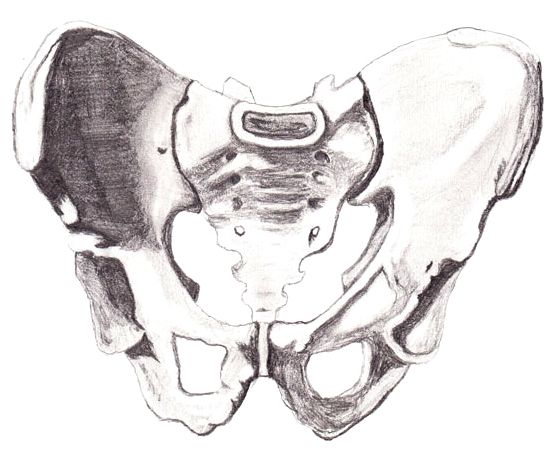

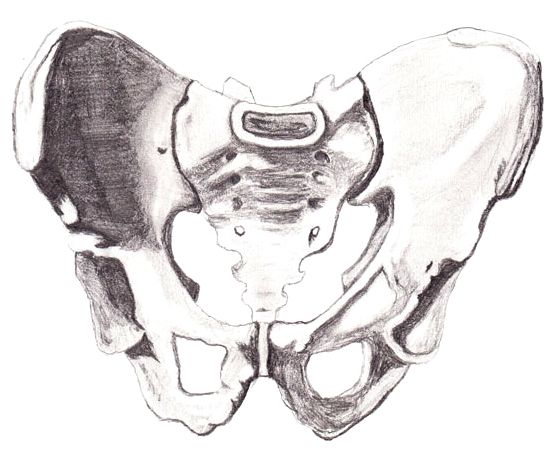

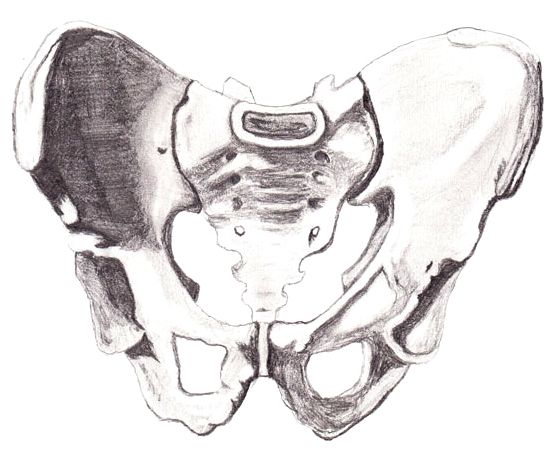

Lo scheletro era quello di un normalissimo infante, forse un

po’ più piccolo del solito, ma da bacino partivano

due spine dorsali che terminavano in un paio di spalle decisamente

troppo larghe e, particolare decisamente più agghiacciante,

due teschi perfettamente formati. Dovevano essere appartenute a un

bambino non neonato, ma di almeno quattro o cinque anni.

Estasiato, Orso lo accarezzò con le dita.

Gli piangeva il cuore a pensare di liberarsene.

Veloce, afferrò il mantello che Porpora aveva abbandonato a

terra, avvolgendoci delicatamente lo scheletro, e lo ripose con cura in

un ulteriore involucro fatto con la sua giacca.

Tornò poi a recuperare il coperchio della botola, e la

chiuse con un giro di chiave, riconsegnando la croce a Porpora.

«Mettiamo a posto e andiamo via», disse lei,

prendendo in custodia lo scheletro. «Prima che qualcuno noti

che la porta è aperta.»

Si avviò verso l’uscita, ma Orso non la

seguì subito.

Col fiato corto a causa di tutte quelle novità, rimase

qualche passo indietro ad aggiustarsi la camicia sul petto. Si diede

una rapida sistemata ai pantaloni e infine passò a

controllare le stringhe degli stivali con qualche colpetto di mani.

Quando si guardò i palmi, li trovò cosparsi di

larve intente a mangiare quello che rimaneva della carne putrefatta di

un animale, forse un topo.

Chiuse la bocca, sforzandosi di non pensare a cosa aveva appena

toccato, e passò le mani sui pantaloni nella vana speranza

di potersi togliere di dosso l’odore di morto.

La notte dopo gli sarebbe di certo toccato sgobbare per ripulire la

cripta dai resti marci delle bestie arrivate lì dentro in

cerca di calore.

|

Ritorna all'indice

Capitolo 7

*** parte prima – femore, I Vallesanta: il corridoio dei santi ***

|

polverenera

Per

continuare(?)

Fine della prima parte! L'introduzione dei fratelli di

Vallesanta e del loro sporco business italiano è

ufficialmente finita ;D

Tanto

per rendervi partecipi della mia preparzione, non ho la più

pallida idea di come chiamare la seconda parte. Maaaaa va tutto bene.

Più o meno.

Vi lascio e torno ai

miei deliri, che sarebbe anche ora.

Vollemossebbene<3

Un abbraccio,

Lechatvert

Saremi

morte già dolce paruta

I fantasmi che ululano riappaiono

tra le montagne che si addossano per la paura.

Ma tu sei un re e io un cuordileone

Of Monsters and Men –King And Lionheart

Roma,

tredici settembre 1475. Giorno della nascita di Cesare Borgia.

Orso di Vallesanta tossì, lasciando che il suono secco del

suo catarro si propagasse con l’eco dei corridoi vaticani. Di

tutti i posti in cui aveva mai immaginato di mettere piede, quello era

decisamente l’ultimo. L’ultimo e il meno gradito, a

dirla tutta, ma fuori pioveva a dirotto e quei corridoi erano caldi e

asciutti, quindi non si azzardava a lamentarsi.

Silenzioso, osservava le alte architravi stagliarsi su di lui, i volti

ritratti dei santi guardarlo con astio, quasi non fosse benvenuto in

quella che, a detta di tutti, era la vera casa del Signore.

Decisamente, quello non era un posto in grado di metterlo a suo agio.

Nervoso, si voltò verso la sorella, di gran lunga

più rilassata e serena di lui, intenta a rimirare il suo

grazioso profilo nel riflesso di una finestra.

Si era lavata come meglio poteva, facendo sparire almeno le croste di

terra che aveva in viso, e aveva trovato chissà dove una

camicia di un colore vagamente più simile al bianco della

casacca che indossava di solito. Così, messa più

o meno in ordine, appariva quantomeno piacente.

«Porpora, credi che ci faranno entrare negli

archivi?», le chiese, sovrappensiero.

Ogni tanto gli piaceva fantasticare.

La ragazza si voltò appena, inarcando un sopracciglio

castano.

«Non fare lo stupido.»

Orso strabuzzò gli occhi.

«Non si sa mai», si giustificò.

Porpora aprì la bocca per ribattere, ma la voce di un uomo

la bloccò.

Dietro di lei, la figura massiccia del capitano delle guardie svizzere

oscurò un poco la stanza, mentre egli si avvicinava con

passo pesante.

«Gli imbalsamatori?», esordì con tono

seccato, incrociando le braccia sul petto.

Orso lo guardò, attento.

Era alto poco più di lui, ma estremamente più

massiccio. Lo conosceva bene. Tutti lo conoscevano, a Roma. Capitano

Grunwald, spalla del nipote del Papa, non esattamente il tipo di uomo

con cui valeva la pena scherzare. Una volta, Orso lo aveva visto

spezzare una porta con un solo pugno.

«Sì», gli rispose quindi, a voce bassa,

avvicinandosi alla sorella. «Porpora e Orso di

Vallesanta.»

Lui li scrutò attentamente, soffermandosi sulla cassa di

legno che Porpora portava tra le braccia.

Scosse poi il capo, quasi a scacciare un qualche pensiero, e

voltò loro le spalle.

«Da questa parte», li chiamò, prendendo

a camminare lungo il corridoio. «E vedete di non

perdervi.»

Orso lanciò un’occhiata a Porpora.

Difficile dire chi, tra sua sorella e Grunwald, apparisse

più seccato. Era una gara che non avrebbe visto un vincitore.

Sospirò, quindi, e iniziò a camminare in silenzio.

Avanzarono senza parlare per qualche minuto, accompagnati soltanto

dagli occhi dei dipinti, che Orso non perdeva mai di apprezzare. Con il

polso appoggiato all’elsa della sua spada, sfilava

affascinato lungo quell’esibizione di Santi. Era una

ricchezza che sua sorella non poteva comprendere, quella.

Sospirando, si voltò verso di lei, studiandone

l’espressione.

Mostrava il volto stanco di chi ha decisamente dormito troppo, ma era

ben dritta sulle gambe, con il mento alto e lo sguardo superbo che

l’accompagnava ovunque andasse. Portava i capelli legati

sulla nuca con un pezzo di corda, una camicia meno sporca del solito e

una lama al fianco, che dava mostra di sé ondeggiando ad

ogni passo.

Orso non poté fare a meno di chiedersi se l’avesse

rubata a qualcuno nel tragitto o se, piuttosto, l’avesse

sempre avuta con sé, nascosta sotto il mantello per

difendersi da qualche aggressore nelle serate più buie.

Si sentiva irrequieto. Gli sembrava di essere nel posto più

bello del mondo con un coltello puntato alla gola pronto a conficcarsi

nella giugulare al primo sgarro.

In effetti, realizzò, quella visione del suo stato non era

poi troppo lontana dalla realtà.

Si sforzò di buttare da parte quei pensieri, seguendo

Grunwald per i corridoi.

Quel castello doveva essere un vero labirinto: svoltarono a destra un

paio di volte, percorsero scale in salita e in discesa, attraversarono

almeno tre diversi colonnati, tutti decorati con sfarzose

raffigurazioni di santi e scene bibliche.

Infine, sbucarono in un piccolo cortile interno illuminato appena dai

pochi raggi di sole che avevano fatto capolino dalle nubi di quella

mattina.

Evidentemente, nel tempo che lui e Porpora avevano trascorso

all’interno di Castel Sant’Angelo, il temporale si

era allontanato, lasciando spazio a qualche attimo di pace.

Sollevato all’idea di non dover passare un’altra

notte sotto la pioggia battente, Orso osservò il

giardinetto.

Esso si apriva sotto un colonnato rettangolare, con due alberi di pesco

ormai spogli e qualche erba aromatica piantata con ordine accanto alle

colonne. Vi erano anche dei cipressi, tenuti bassi, a delimitare il

perimetro del giardino, e un’aiuola di primule sistemata

accanto a una panchina in marmo.

Sospirò, obbligandosi a seguire Grunwald nel biancore che

era il groviglio di corridoi di Castel Sant’Angelo. Avrebbe

veramente pagato oro per potersi godere un istante tra l’erba

di quel cortile.

* * *

Starnutendo, Porpora ruppe il

pensate silenzio che era caduto nel corridoio quando, una volta giunti

dinanzi a una maestosa porta in mogano, si erano accorti del fatto che

Orso fosse rimasto indietro.

Il Capitano Grunwald si era limitato a un pensate sospiro, portandosi

una mano alle tempie come per raccogliere la pazienza che gli era

rimasta per evitare di esplodere.

Lei, invece, non era stata così controllata. Aveva prodotto

una serie di insulti che si era fermata soltanto quando, di corsa, Orso

non aveva fato capolino da dietro l’angolo, preceduto dallo

stridere dei suoi stivali sul pavimento di marmo.

Porpora lo raggiunse con uno scatto, stringendo le mani contro il

bavero della sua giacca e scuotendolo appena.

«Maledizione, possibile che tu ti debba perdere

ovunque?», sbuffò, seccata.

Orso aprì la bocca per rispondere, ma non uscì

alcun suono. Sembrava perso in una specie di stato incosciente, lontano

miglia e miglia dalla realtà.

«Per Dio, Orso!», lo richiamò Porpora,

adirandosi ancora di più di quanto già non fosse.

«Rispondimi!»

Fece per scrollarlo di nuovo, ma le mani del Capitano Grunwald

l’afferrarono per la treccia e la alzarono di qualche

centimetro, costringendola a mollare la presa attorno al fratello.

«Finitela con questo chiasso!», ruggì

l’uomo, allontanando Porpora dalla figura di Orso.

«Cercate di ricordare dove siete e datevi un

contegno!»

Ancora sotto la presa di Grunwald, Porpora non osò

controbattere. Lasciò che le braccia le cadessero molli sui

fianchi e attese di essere lasciata andare, con ogni singolo capello

che le doleva per la presa.

Si stupì, comunque, della delicatezza con cui

l’uomo la depositò a terra, lanciandole

però uno sguardo severo che le fece incrociare le braccia

sul petto.

Fu in quell’istante che le porte della sala si aprirono,

lasciando uscire due maggiordomi vestiti di bianco che li annunciarono

con pomposità, quasi si trattasse di pronunciare il nome di

chissà quale nobile anziché quello di due

ragazzini venuti dalla campagna.

Porpora li superò senza degnarli di uno sguardo, recuperando

velocemente la cassa di legno in cui avevano riposto lo scheletro.

«Orso, stammi dietro», disse, evitando di voltarsi

per controllarlo. «Non perdiamo altro tempo.»

Entrò nella sala che suo fratello l’aveva ormai

raggiunta e le camminava affianco, reggendo la borsa in cui aveva

raccolto il raccoglibile lasciato nella cripta. Due monete di una

valuta che non conoscevano e qualche pinza che Orso si era voluto

portare dietro per sicurezza e che pesavano molto più di

quanto la loro grandezza lasciasse a intendere.

Gli prese il braccio, affondando le dita nella sua giacca.

«Sta’ tranquilla», le disse lui,

dondolando appena il capo.

Sembrava sicuro di sé, ma Porpora notò che gli

tremavano le gambe.

«Agitato a conoscere il Papa?», gli chiese, tirando

fuori un sorrisetto di scherno.

Lui annuì, divertito.

«Spero si sia sistemato», rispose, guardando il

trono piazzato al centro dalla sala. «Non capita tutti i

giorni di incontrare Sua Eminenza, gradirei serbarne un ricordo

piacevole.»

In realtà, Porpora dubitava molto che quel primo incontro

sarebbe stato in alcun modo piacevole, ma non disse nulla, chiudendo il

discorso con una risatina prima di rivolgere l’attenzione

alla sala e ai presenti.

Se avessero messo assieme tutti i corridoi che avevano attraversato,

probabilmente non sarebbero arrivati a toccare la metà dello

sfarzo presente in quell’ambiente. Soffitto affrescato,

grandi finestre oscurate da delle pesanti tende di velluto rosso,

pavimenti in marmo recanti lo stemma papale e, al centro, il grande

trono dorato su cui sedeva Sisto IV.

Nel sudiciume del suo unico paio di pantaloni, Porpora dovette

ammettere che persino il papa, in quel luogo, era avvolto da uno sfarzo

pacchiano.

Aveva addosso la veste bianca e si riscaldava con un pellicciotto del

pelo chiaro di chissà quale animale esotico. Era ricoperto

di gioielli dalla testa ai piedi, talmente luccicante che Porpora si

ritrovò a constatare di non aver mai visto tanto oro addosso

a una sola persona.

Per forza,

si corresse mentalmente, roteando gli occhi verso il

soffitto. È

il Papa!

Alla destra del trono, un uomo dall’aspetto saccente stava in

piedi a fissarli con un mezzo sorriso sul volto. A giudicare

dall’aria compiaciuta con cui guardava Orso, doveva essere il

famoso tirapiedi che l’aveva trovato ad oziare al Pantheon.

Sospirando, Porpora pizzicò il braccio di suo fratello,